近年、認定こども園、保育園、幼稚園での「不適切保育」の話題がメディアを騒がせています。

不適切保育と一口に言っても、その種類や内容は多岐に渡ります。例えば、職員が不適切であることを認識しながら保育をしている例もあれば、自らの保育が不適切保育だと認識せずに行っている例もあります。

さらに、発覚の経緯も、管理者自らが認知する場合もあれば、職員からの報告、保護者からの相談の他、行政からの突然の立入調査によって初めて把握をすることもあります。

そして、不適切保育が一度報道されれば、園に対する風評被害は甚大なものであり、対応を誤れば園運営へ多大な影響を及ぼします。

このような事態に陥らないためには、園として、不適切保育の発生の防止に努めるだけでなく、不適切保育の原因や発生時の対応などを理解し、平時より備えておくことが重要となります。

そこで、この記事では、不適切保育に関し、その発生原因や、具体例の他、発生時の対応方法、防止対策等について解説します。また、不適切保育の問題発生時に、弁護士に相談すべき理由について、実際に弁護士法人かなめで扱った不適切保育の事例を交えて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

最後まで読んでいただくと、園で不適切保育の対策を講じるために必要なことが明確になり、行動にうつすことができるようになるだけでなく、万が一、不適切保育のトラブルが発生した際も事案の状況にあわせた正しいプロセスのもと、初動対応から弁護士と速やかに連携して、問題解決まで対応できる体制構築が可能になります。

それでは、見ていきましょう。

▶参照:弁護士法人かなめの不適切保育事案が発生した際の対応に関するサポートについては、以下よりご覧ください。

【参考情報】保育園・幼稚園・こども園など幼保業界における弁護士の必要性や探し方、費用などについては、以下の記事で事例付きで詳しく解説していますので参考にしてください。

▶【関連情報】園の不適切保育研修にも活用していただける「不適切保育対応」に関する書籍のご紹介です

この記事の目次

1.不適切保育とは?

まずは、「不適切保育」とは何かについて解説します。

1−1.不適切保育の定義

株式会社キャンサースキャンが公開している「不適切な保育の未然防止及び 発生時の対応についての手引き」では、不適切保育とは、「保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為」であると定義されています。

1−2.こども家庭庁による不適切保育の位置付け

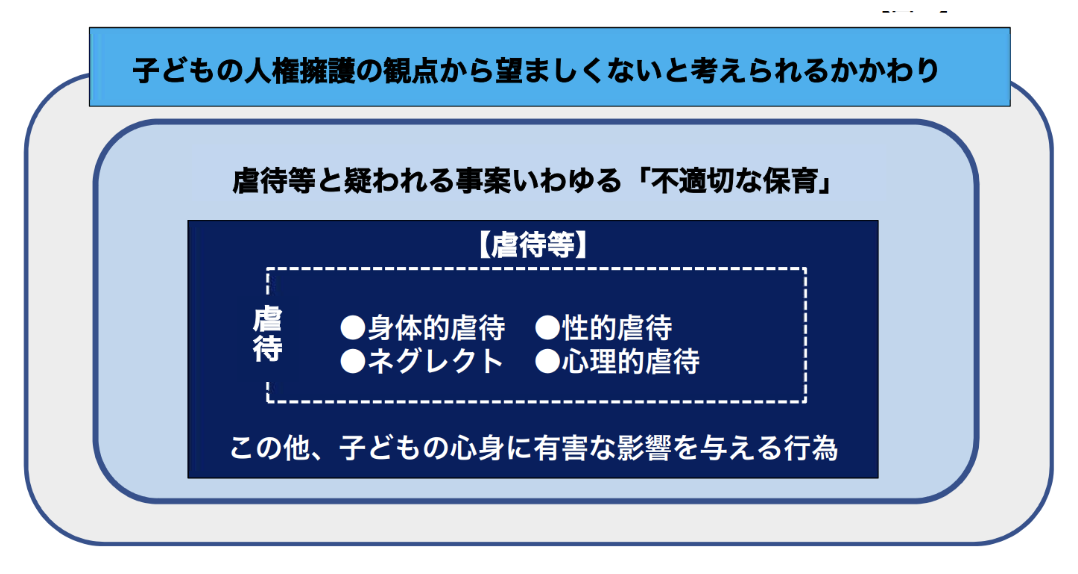

また、こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」では、端的に「虐待等と疑われる事案」と定義されています。

なお、同ガイドラインでは、「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」においては、不適切な保育の行為類型として、全国保育士会の「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト~「子どもを尊重する保育」のために~」(以下「保育士会チェックリスト」)を参考に、 当該チェックリストに記載される、人権擁護の観点から「『良くない』と考えられるかかわり」の5つのカテゴリー

- (1)子ども一人ひとりの人格を尊重 しないかかわり

- (2)物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ

- (3)罰を与える・乱暴なかかわり

- (4)一人ひとりの子どもの育ちや家庭 環境を考慮しないかかわり

- (5)差別的なかかわり

をあげていることを指摘した上で、保育士チェックリストが、保育の振り返りを行うためのツールとして用いられることを主眼としていること、5つのカテゴリーの具体的なかかわりの中には、不適切な保育とまではいえ ないものも含まれてことを踏まえ、同ガイドラインでは端的に「虐待等と疑われる事案」とする旨説明しています。

▶参照:こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び 発生時の対応等に関するガイドライン」(pdf)

▶参照:全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」(pdf)

なお、福井市こども保育課が、令和6年4月に出した「福井市の保育所等における不適切な保育の未然防止及び発生時の対応のためのガイドブック〜教育・保育の質の向上のために〜」では、「望ましくないかかわり」「不適切な保育」「虐待等」の考え方について、以下の通り整理し、イメージ図を公開しています。

| 虐待 | 「身体的虐待」「性的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」に該当する行為 |

| 虐待等 | 「虐待」に加えて「子どもの心身に有害な影響を与える行為」を含んだ行為 ※児童福祉施設設備運営基準第9条の2で禁止される「法第三十三条の十各号に掲 げる行為その他該当児童の心身に有害な影響を与える行為 |

| 不適切な保育 | 「虐待等」と疑われる事案 |

| 「望ましくない」と考えられるかかわり | 子どもの人権擁護の観点から「望ましくない」と考えられるかかわり |

▶参照元:福井市こども保育課「福井市の保育所等における不適切な保育の未然防止及び発生時の対応のためのガイドブック〜教育・保育の質の向上のために〜」(pdf)2頁より引用

1−3.不適切保育に関する法令

法令上、「不適切保育」という文言自体の規定はありませんが、こども家庭庁の定義の通り、不適切保育は「虐待等と疑われる事案」を指すことから、どのような行為が「虐待」として定められているかを確認しておくことに意味があります。

例えば、児童福祉法33条の10は、被措置児童等虐待の内容として以下の通り定めています。

▶参考:児童福祉法33条の10

一 被措置児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)

二 被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)

三 被措置児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、同居人若しくは生活を共にする他の児童による前二号又は次号に掲げる行為の放置その他の施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること。(ネグレクト)

四 被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)

その上で、児童福祉法33条の11及び「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第9条の2は、以下のように定めています。

▶参考:児童福祉法33条の11

「施設職員等は、被措置児童等虐待その他被措置児童等の心身に有害な影響を及ぼす行為をしてはならない」

・参照元:「児童福祉法」の条文はこちら

▶参考:児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第9条の2

(虐待等の禁止)

児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

また、こども基本法第3条では、以下の内容が基本理念として定められています。

▶参考:こども基本法第3条

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

・参照元:「こども基本法」の条文はこちら

もっとも、園における不適切な保育等の防止の取り組みや、園で起こった不適切な保育等への園や自治体の対応について、現在、国から自治体等に対して統一的な考え方を示したものはありません。

そのため、「1−2.こども家庭庁による不適切保育の位置付け」で紹介した「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」が定められ、不適切な保育の未然防止への取組を促進するための取り組みが進められています。

なお、福井県永平寺町が、令和6年4月に出した「不適切な保育防止のためのガイドライン」では、不適切保育に関連する法令をまとめていますので、以下の通り紹介します。

| 関係法令等 | 不適切な保育等の防止に関連する条文や内容等 |

| 児童福祉法 | 第33条第10項(被措置児童等虐待の定義) 一.被措置児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えるこ と。二.被措置児童等にわいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること。三.被措置児童等の 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置(中略)その他の施設職員等としての療育又は業務を著しく怠る こと。四.被措置児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童の心身に有害な影響を及ぼす行為をし てはならない。 |

| こども基本法 | 第一章総則(基本理念)第三条 一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差 別的取扱いを受けることがないようにすること。二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されるこ と、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障さ れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。 |

| 子ども・子育て支援法 | 第58条第3項の2 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律およびこの 法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 |

| 保育所保育指針 | 第1章総則 1保育所保育に関する基本原則(5)保育所の社会的責任 ア 保育所は子どもの人権に十分配慮するとともに、子 ども一人一人の人格を尊重して保育を行なわなければならない。(3)保育の方法 ア 一人一人の子どもの状況や家庭及び地域 社会での実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感をもって活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け とめること。 |

| 幼稚園教育要領 | 第1 幼稚園教育の基本 3 幼児の発達は、心身の諸側面が相互に関連し合い、多様な経過をたどって成し遂げられていくもの であること、また、幼児の生活経験がそれぞれ異なることなどを考慮して、幼児一人一人の特性に応じ、発達の課題に即した指 導を行うようにすること。 |

| 幼保連携型認定こども園 教育・保育要領 |

第3章 第2節 6保育教諭の役割 園児の主体的な活動を促すためには、保育教諭等が多様なかかわりを持つことが重要で あることを踏まえ(中略)園児の人権や園児一人一人の個人差に配慮した適切な指導を行うようにすること。 |

| 障がい者虐待防止法 | 第30条 保育所等又は認定こども園の長は、保育所等の職員その他に関係者に対する傷害及び傷害者に関する理解を不編め るための研修の実施及び普及啓発、保育所等に通う障害者に関する相談に係る体制の整備、保育所等に通う障害者に対する虐 待に対処するための措置その他当該保育所等に通う障害者に対する虐待を防止するための必要な措置を講ずるものとする。 |

▶参照元:福井県永平寺町「不適切な保育防止のためのガイドライン」(pdf)2頁より引用

2.不適切保育の実態とは?

では、現在の不適切保育の実態はどのようになっているのでしょうか。以下では、不適切保育の実態について、ニュースや統計について解説します。

2−1.不適切保育のニュース

近年、不適切保育のニュースは全国で後を絶ちません。

近年報道された事案としては、令和6年12月、東京都の認可保育所で、令和6年7月ごろに、

- 給食の進まない園児に食べる意思を尊重せず食べ物を押し込む

- 午睡で寝ない園児を無理に寝かしつけようとする

- 走る園児を保育室に戻そうとして押して転ばせ放置する

- 強い言葉がけ

等の行為が確認された事案が報道されています。

また、令和4年に静岡県裾野市の保育園で発生した事案では、

- ①泣いている姿を携帯電話で撮影する。

- ②頭をバインダーでたたいて泣かせる。

- ③足をつかみ、宙づりにする。

- ④腕を引っ張り、『遅いんだよ』と怒鳴る。

- ⑤寝かしつけた園児に『御臨終です』と何度も発言する。

- ⑥泣かない園児の額をたたき、無理やり泣かせようとする。

- ⑦怒鳴りつけ、頬をつねる。

- ⑧にらみつけ、声を荒げ、ズボンを無理矢理おろす。

- ⑨真っ暗な排泄室に放置する。

- ⑩『ブス』『デブ』などの容姿に関する暴言を浴びせる。

- ⑪手足口病の症状のある園児の尻をほかの園児に触らせる。

- ⑫給食を食べない園児に突然後ろから頭をたたく。

- ⑬玩具倉庫に閉じ込める。

- ⑭カッターナイフを見せて脅す。

- ⑮丸めたゴザで頭をたたく。

など、の様々な不適切保育の実態が報道され、この事案が、厚生労働省の不適切保育の実態調査のきっかけとなりました。

▶参照:その他、報道された不適切保育事案については、以下の記事でも紹介していますので、併せてご覧ください。

2−2.不適切保育に関する統計

では、実際に不適切保育の件数は増えているのでしょうか。

(1)不適切保育は増えている?

近年、不適切保育の報道数の増加から、不適切保育事案が増えているような印象を受けるかもしれません。

しかしながら、実態としては、近年に至るまで不適切保育に関する統計は取られておらず、正確な統計は不明です。もっとも、少なくとも、しかしながら、実態としては、近年に至るまで不適切保育に関する統計は取られておらず、正確な統計は不明です。もっとも、少なくとも、「不適切保育」という言葉が新たに生まれたことによって不適切保育に対する意識が高まったことは事実です。その結果、認知件数が増加していることは間違いありません。

以下では、このような状況を踏まえての、厚生労働省による実態調査の内容を紹介します。

(2)厚生労働省の実態調査

厚生労働省は、令和4年に静岡県裾野市の保育園で発生した不適切保育事案の他、全国で同様の事案が相次いだことを受け、令和4年12月27日に「保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査について」と題する事務連絡を発出し、保育施設における虐待等の不適切な保育の通報等があった場合の市町村等における対応・体制や、現場の実態についての調査を実施しました。

この調査を受け、こども家庭庁及び文部科学省は、令和5年5月に「「保育所等における虐待等の不適切な 保育への対応等に関する実態調査」の 調査結果について」を公表しました。

参考:こども家庭庁・文部科学省「「保育所等における虐待等の不適切な 保育への対応等に関する実態調査」の調査結果について」

調査項目は多岐に渡りますが、回答をした自治体数は以下の通りです。

【回答自治体等数】

| 保育所 | 都道府県:47

市町村:1.530 |

| 地域型保育事業 | 都道府県:47

市町村:876 |

| 認可外保育施設 | 都道府県:47

市町村:827 |

| 幼保連携型認定こども園 | 都道府県:47

市町村:1,026 |

| 幼稚園型認定こども園 | 都道府県:47

市町村:560 |

| 保育所型認定こども園 | 都道府県:47

市町村:600 |

| 地方裁量型認定こども園 | 都道府県:47

市町村:324 |

| 幼稚園 | 国立大学法人(附属幼稚園主管課):47

都道府県・市町村教育委員会(公立学校主管 課):632 都道府県(私立学校主管課):95 |

| 特別支援学校幼稚部 | 都道府県・指定都市・市町村教育委員会:51

都道府県私立学校主管課:2 国立大学法人:2 |

(注)施設類型によっては該当施設がない自治体等があることから、回答結果の割合については無回答を除いた分母で集計。

・参照元:こども家庭庁・文部科学省:「保育所等における虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調査」の調査結果について(pdf)12頁「【回答自治体等数】」引用

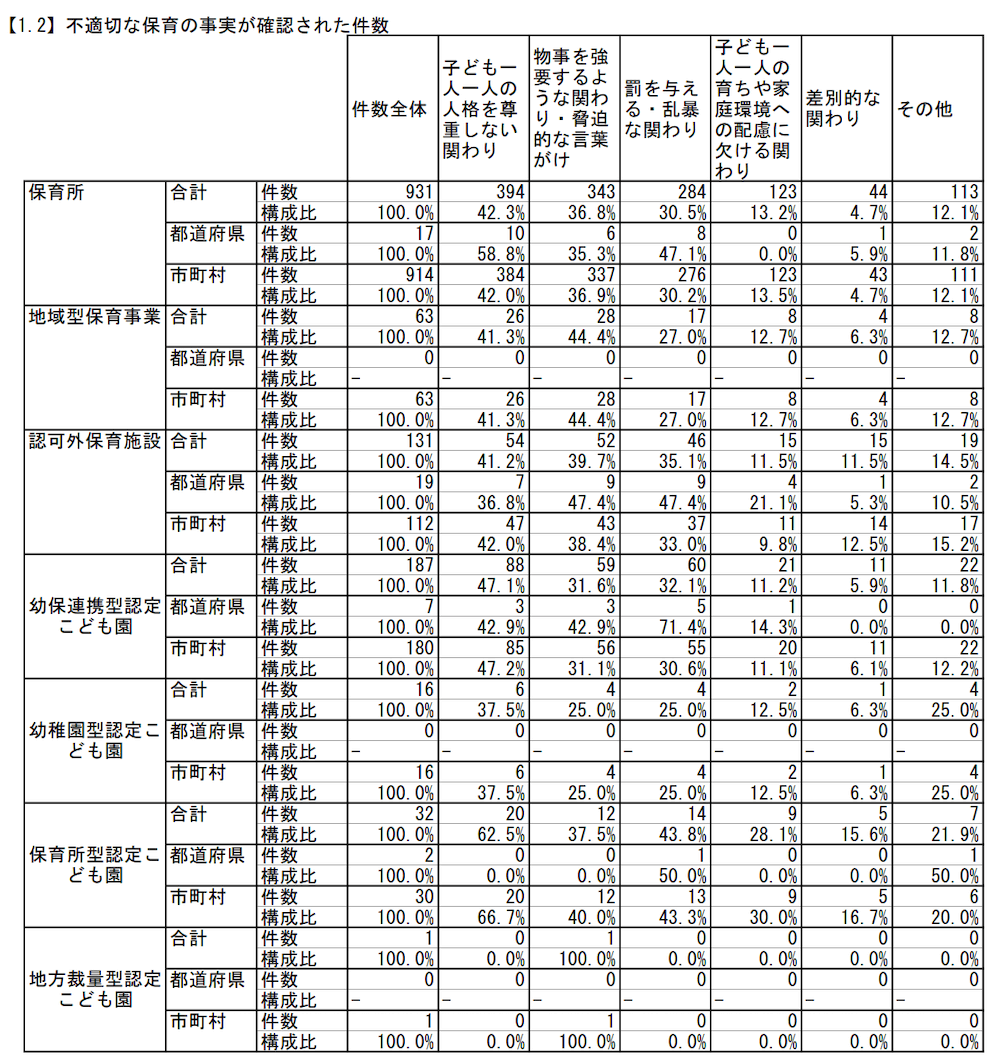

回答自治体のうち、令和4年度(令和4年4月1日~12月31日の開所日)に、不適切な保育が疑われるとして事実確認を行った件数は、以下の通りです。

【1.1】不適切な保育が疑われるとして事実確認(立入検査や関係者からの聞き取り等)を行った件数

| 保育所 | 合計 | 件数 | 1,553 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

61

1,492 |

|

| 地域型保育事業 | 合計 | 件数 | 159 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

1

158 |

|

| 認可外保育施設 | 合計 | 件数 | 216 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

56

160 |

|

| 幼保連携型認定こども園 | 合計 | 件数 | 392 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

18

374 |

|

| 幼稚園型認定こども園 | 合計 | 件数 | 45 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

2

43 |

|

| 保育所型認定こども園 | 合計 | 件数 | 90 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

6

84 |

|

| 地方裁量型認定こども園 | 合計 | 件数 | 2 |

| 都道府県

市町村 |

件数

件数 |

0

2 |

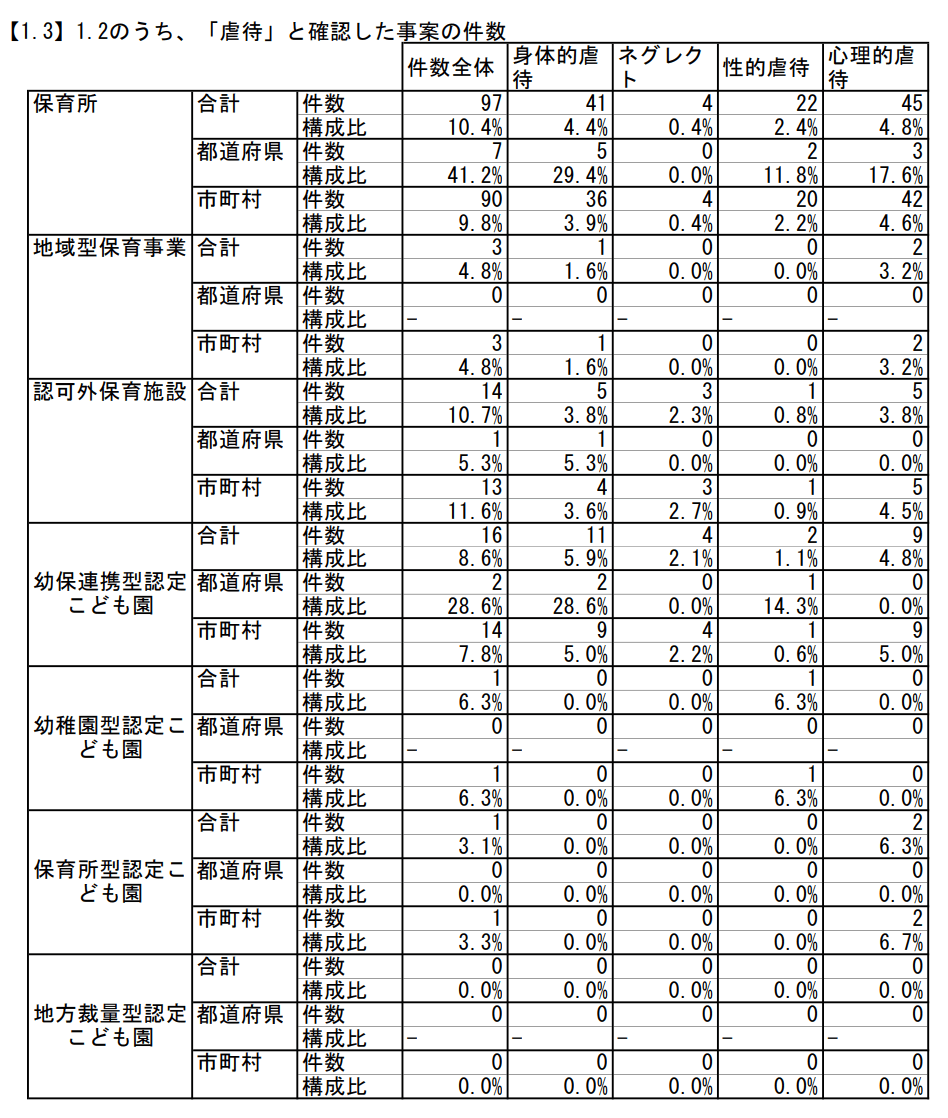

そして、この中で不適切な保育の事実が確認された件数と、さらにその中で「虐待」と確認された事案の件数と割合は、以下の通りです。

<保育所>

・不適切保育の事実:931件/虐待認定:97件(10.4%)

<地域型保育事業>

・不適切保育の事実:63件/虐待認定:3件(4.8%)

<認可外保育施設>

・不適切保育の事実:131件/虐待認定:14件(10.7%)

<幼保連携型認定こども園>

・不適切保育の事実:187件/虐待認定:16件(8.6%)

<幼稚園型認定こども園>

・不適切保育の事実:16件/虐待認定:1件(6.3%)

<保育所型認定こども園>

・不適切保育の事実:32件/虐待認定:1件(3.1%)

<地方裁量型認定こども園>

・不適切保育の事実:1件/虐待認定:0件(0%)

▶参考:不適切な保育の事実が確認された件数

▶参考:「1.2(不適切な保育の事実が確認された件数)のうち、「虐待」と確認した事案の件数」

今後、これらの件数がどう推移するのかが注目されます。

3.不適切保育の具体例

以下では、不適切保育の具体例について解説します。

3−1.不適切保育が起こりやすい場面とは?

不適切保育は、様々な原因の下で発生しますが、特に不適切保育が起こりやすい場面は、職員の余裕がなくなる場面です。

具体的には、例えば、パートタイマーの職員が終業時間となり、職員の数が少なくなった状況で園児を保育しなければならない場合や、多人数の園児に対して少数の職員が一斉に目を配る必要がある場面では、不適切保育が発生しやすくなります。

また、職員不足等が常態化している園では、職員同士がしっかり連携して保育にあたっている場合もありますが、逆に職員それぞれに余裕がなく、コミュニケーションが不足しており、他の職員の不適切保育に繋がる様な言動に気付けない結果、不適切保育が発生してしまう場合があります。

3−2.不適切保育の具体例

例えば、以下のような不適切保育の例があります。

- 給食の際、食事が進まない園児の口に無理やりスプーンをねじ込む

- 言うことを聞かない園児の給食を減らす

- トイレに連れて行って、そのまま短時間放置する

- 昼寝をしない園児を廊下に出してしまう

- バスの中に園児を放置する

- 園児の名前を呼び捨てにしたり、容姿を揶揄するようなあだ名で呼ぶ

- 「バカ」「頭が悪い」などの暴言を吐く

- 騒いでいる園児を教室から連れ出し個室に閉じ込める

- 園児を大きな段ボールの中に入れて蓋をする

- 整列しない園児の腕を無理やり引っ張って並ばせる

- まだ言葉の意味を理解できない年齢の園児を長時間叱る

- 不必要に威圧的な声で園児を叱ったり、体を小突いたりする

実際の保育園・こども園などで発生した具体例や、弁護士法人かなめが対応した不適切保育の事例紹介は、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

4.不適切な保育が発生する原因は?

なぜ、不適切な保育は発生してしまうのでしょうか。

主な原因については、以下の4つをあげることができます。

- (1)人手不足

- (2)保育に対する知識の欠如

- (3)職員間のコミュニケーション不足

- (4)職員個人の問題

主な原因について順番に詳しく解説します。

4−1.人手不足

近年、保育園、幼稚園、こども園などは慢性的な人手不足を抱えており、人員基準を満たすギリギリの人数で園運営を行っていることもしばしばです。また、時間帯によっては、少ない職員で、多くの園児を見なければならないことも多いかもしれせん。

その際、職員1人1人は熱心に保育に取り組んでいるものの、どうしても、園児から目を離す時間が長くなることもあります。

4−2.保育に対する知識の欠如

職員の中には、経験の浅さ等から、保育に関する知識に乏しい方もいます。また、経験年数が長くても、社会や時代の風潮についていけず、昔の保育観・知識のままの職員もいます。

園児の認知能力、行動、心身の状況などについての理解が乏しいと、「どうせ何をいっても子どもだからわからないだろう」「この園児は自分に嫌がらせをしている!」などと思い込んで腹を立て、粗暴な接し方をしてしまったり、園児の年齢に沿わない指導をしてしまうこともあります。

さらには、知識がないゆえに、自分の言動が、不適切であるとすら認識していない職員も存在します。これは、経験の浅さだけでなく、豊富な経験がある職員にも当てはまることで「昔はこれが保育のスタンダードだった」との思い込みから、不適切な保育を漫然と続けている場合もあります。

これは、職員自身のスキルや知識量の問題もありますが、職員研修を受けさせたり、教育をすることは、適切な保育サービスを提供する義務を負っている園として必要不可欠です。

このような教育を怠れば、職員は誤った知識を持ったまま園児と対応をし続けることになり、不適切保育のリスクがかなり高まることになります。

4−3.職員間のコミュニケーション不足

園では様々な年齢層、経験値の職員が働いており、お互いが意識しなければコミュニケーションは希薄になってしまいます。

そうなれば、連携がうまく取れないことはもちろん、保育の中で悩んだことがあっても相談ができず、不適切な保育が常態化してしまう場合もあります。

4−4.職員個人の問題

もちろん、職員自身の性格や性質が不適切保育に結びついているケースもあります。中には、不適切であるとわかっていながらも、どうしても園児を目の前にすると、感情をコントロールできない場合もあります。

近年はメンタルヘルス不調などの問題もあり、職員個人の問題による不適切保育も無視できない状況となっています。

5.不適切な保育による影響

不適切な保育の問題は、多方面に大きな影響を及ぼします。

- (1)園児への影響

- (2)職員への影響

- (3)園運営への影響

以下では、不適切な保育による園児・職員・園運営における影響について詳しく解説します。

5−1.園児への影響

不適切保育が、園児の健全な発達に悪影響を与えることは言うまでもありません。

不適切保育の内容によっては、園児が怪我をすることもありますし、身体的な影響だけでなく、悪意のある言葉を浴びせられたり、怒鳴られたりすることで、精神的なダメージを受け、成長の過程で自己否定感が強くなり、引っ込み思案になったり、大人に対する恐怖心を抱くようになるなど、精神的、社会的な影響も計り知れません。

5−2.職員への影響

不適切保育の問題は、職員に対しても大きな影響を与えます。

不適切保育が常態化している現場では、職員同士のコミュニケーションや連携がうまくいっていないことも多く、注意をしたくてもできない状況であることが多いです。そのような中で保育を行うことは、職員にとって強いストレスになりますし、正義感の強い職員は気を病んでしまい、離職を余儀なくされることもあり得ます。

また、不適切保育をしていたと指摘された職員にとっては、今まで正しいと信じていた保育のあり方が誤っていたと突きつけられることにもなり、強い衝撃を受けることになります。

5−3.園運営への影響

近年、不適切保育の問題は社会現象となっており、一度不適切保育が発覚すれば、センセーショナルな報道をされたり、保護者からの説明を求める声が強くなるだけなく、行政からの調査にも対応をしなければならなくなります。

このような場合、適切な対応ができなければ、在園児の転園や新規受入児童の減少のみならず、職員の大量離職が発生し、そもそも園運営を継続できなくなる場合もあります。

このように、不適切保育が与える影響は計り知れません。

不適切保育の問題が発生した場合は、早急に対応方針を決め、1つ1つ計画的に進めていく必要があります。

6.不適切保育の基準は?

それでは、不適切保育かどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか。

以下では、不適切保育の判断基準に関する考え方について、解説します。

6−1.不適切保育にあたる基準

不適切保育は、こども家庭庁の「保育所等における虐待等の防止及び 発生時の対応等に関するガイドライン」によれば、端的に「虐待等と疑われる事案」と説明されています。

しかしながら、実際には、園と保護者との間で、不適切保育か否かについての見解が分かれたり、争いになることが多々あり、この溝が、どれだけ議論をしても埋まらないこともあります。

実際に、弁護士法人かなめでも、保護者からは「不適切保育があった」と主張がされ、これに対して園として不適切保育であるか否かについて判断をしたケースがあります。

その判断にあたって、ポイントは以下の2点です。

(1)実際に何が起きたかをしっかり認定すること

不適切保育の有無が問題になるケースのほとんどは、実は「実際に何が起きたか」という事実認定の部分での争いです。

この事実認定に齟齬があれば、不適切保育があったか否かの判断は当然食い違います。まずは、園として、何が起きたと認定したのか、その認定はどのように行ったのかについて、明確にすることが重要です。

(2)何を判断基準としたのかを明確にすること

事実を認定した後は、どのような判断基準を用いたかを明確に示す必要があります。

例えば、「虐待等と疑われる事案」を不適切保育であると評価するのであれば、虐待の定義を明確にし、認定された事実が当該定義に当てはまるのかどうかを、判断過程と併せて明らかにすることが重要です。

この2点を明らかにした上で、園としての判断を示すことで、園として必要な調査や対応を行ったことを保護者に伝えることにもなり、その過程で、保護者からの納得を得られるケースも多々あります。

これらの調査、判断を尽くした上で、丁寧に説明をしても納得が得られない場合には、対応を専門家に委ねざるを得なくなります。

6−2.自己チェックしてみよう!

実際、不適切保育が問題となる前に、セルフチェックをすることも重要です。

例えば、全国保育士会は、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」を公開しています。

このチェックリストに記載のあるものが、すべて不適切保育である、ということではありませんが、定期的に見返すことで、自分の保育が、園児に対して人格を尊重しない関わりになっていないか、差別的な関わりや、乱暴な関わりになっていないかを見直す機会になります。

▶参照:不適切保育のチェックリストについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

7.不適切保育の発覚の経緯

不適切保育はどのように発覚するのでしょうか。

以下では、不適切保育が発覚する4つの場合について解説します。

7−1.保護者からの訴え

不適切保育が発覚する経緯として、まずは保護者からの訴えが考えられます。

例えば、保護者から職員に対し、「うちの子が担任の先生から叩かれたと言っている」「家に帰ってから元気がなくて、聞いてみたら先生に怒鳴られたと言っている」などの訴えがされることは珍しくありません。

例えばこの時、話を聞いた職員1人だけで、「こどもの言うことなので信用できない」などと即断してはいけません。その場では、保護者に対して、事実関係について確認する旨を丁寧に伝え、園に報告の上、必ず事実確認等の調査を行う必要があります。

このような報告や調査を怠り、訴えを漫然と放置すれば、不適切保育がエスカレートし、取り返しのつかない状況になることも予想されますし、保護者との信頼関係も失われます。仮に、調査の結果、不適切保育の事実自体は確認されなくても、不適切保育に対して厳正に対応するという園の姿勢を職員に見せることにもなりますし、園内での保育のあり方を検証する良い機会にもなります。

7−2.他の職員による発見、内部通報

実際、職員が園児を叩いたり、暴言を吐いているような現場を、他の職員が目にすることで、不適切保育が発覚することがあります。

この場合、まさに今、目の前で不適切保育が起きているので、まずは状況をその是正することが最優先事項となります。具体的には、当該職員を園児から引き離し、直ちに園長等の責任者へ報告し、園児の怪我などの状態を確認して、医療機関の受診等を行います。

調査を行うことはもちろん重要ですが、まずは園児の安全確保を行うことが重要になります。

7−3.園児の傷病の発見

園児の着替えの際などに、園児の身体に、特に保護者から報告がなく、また、事故等の報告もない傷があったり、食事の際に食欲がなかったり、精神的に落ち込んでいる様子が見られた時、その原因が不適切保育にある場合があります。

このような傷病を発見した際には、職員としてはまず園長等に報告の上、当該傷病や状態の確認や治療を行うことが先決です。その上で、傷病を負っている園児本人から可能な限り聴取をしたり、防犯カメラ等の映像を確認するなどの調査を行う必要があります。

7−4.行政からの指摘

行政から、突然特別監査の通知があったり、監査でなくとも、園長等に対して「不適切保育に関する情報があったので、状況を確認したい」などの連絡が入る場合があります。

この場合、内部の職員や、保護者、地元住民などから行政に対して通報がされている可能性が高く、直ちに、かつ誠実な対応が求められます。

8.不適切保育が発覚したら?具体的な手続を解説

それでは、ここからは不適切保育が発覚した場合の具体的な手続を、以下それぞれに分けて解説します。

- 不適切保育の事実がはっきりしている場合

- 不適切保育の「疑い」であった場合

8−1.最初に、隠蔽は絶対にNG

まず、いずれの場合であったとしても、不適切保育の事実を隠蔽することは絶対にあってはいけません。

例えば、職員から、他の職員に関して、園児を乱暴に扱っている、言葉遣いが荒く暴言を吐いているなどの報告があったにもかかわらず、積極的に「そのことは誰にも話さないように」と口止めをする、消極的に、話を聞いたのに何らの調査も行わない、というような態度で臨むことは絶対にすべきではありません。もし、園がそのような対応をしてしまった場合、実際に不適切保育を行っている職員の行動はエスカレートし、次に不適切保育の事実が発覚した時には、園児が重篤な怪我をしてしまっている、保護者から行政や警察に通報され、もはや園側では何らのリカバリーもできない状態になっている可能性は非常に高いです。

そして、園として、不適切保育に関する情報を得ていたのに、これに対応していなかった、むしろ積極的に隠蔽していたということになれば、園に生じる悪影響は計り知れません。

何より、不適切保育を報告したにもかかわらず、これを揉み消されるような職場では、保育に真剣に取り組もう、サービスの質を向上させようと努力する職員が育つはずはありません。

このような職員から順に離職していき、後には、不適切保育を容認し、またはその自覚もない職員だけが残り、園の提供するサービスの質は低下の一歩を辿るでしょう。不適切保育は非常にインパクトの強い事件ですが、園としては、真正面から対応する他に道はありません。

▶参照:園で不適切保育事案の放置や隠蔽した際に生じるリスクについては、この記事の著者 弁護士 畑山 浩俊が以下の動画で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

8−2.不適切保育の事実がはっきりしている場合

では、まずは、職員が直接、他の職員による不適切保育の現場を目撃したなど、不適切保育の事実がはっきりしている場合の対応方法について確認しましょう。

(1)園児の状況確認、治療等

まず、暴力行為のように、職員が園児に有形力を行使しているような場合には、園児が何らかの怪我を負っている可能性があります。

不適切保育の場面では、まずは園児の安全が最優先ですので、まずはすぐに他の職員の他、場合によっては看護師や医師からの確認、診察を受け、怪我をしている場合にはすぐに治療を行ってください。

(2)家族への連絡、謝罪

一通りの事実確認が終わった後、まず報告をすべきなのは被害を受けた園児の保護者です。

その理由は、先に行政や警察へ通報することで、予期せぬ形で保護者に不適切保育の事実が知れてしまうことになりかねないからです。

園での不適切保育事案は注目度が高く、通報をした段階でその情報がマスコミ等の知るところになれば、報道されたり、保護者への取材が行われるということが容易に想像されます。状況が全く飲み込めない状況の中で、保護者に対してこのような取材がされれば、状況がわからないことへの不安などで、冷静でいられなくなることは必然です。

その上、園としては、「必要な調査をしていただけである」、といくら弁解をしたとしても、保護者からすれば、園が不適切保育の事実を隠蔽しようとしたのではないか、まだ隠していることがあるのではないか、などの不信感が募り、冷静な対応をすることは難しくなるでしょう。

そのため、まずは暫定的な調査の結果であっても、保護者に報告をし、その後は状況に応じて、誠実に説明や報告をしていくことが重要です。

(3)対象職員の処遇

まず、不適切保育をした職員(以下「対象職員」といいます。)に関しては、不適切保育の程度によっては、発覚以後、はっきりとした事実関係の調査が完了するまでの間、保育を担当させることはできません。

そのため、園としては、人員配置、シフトの変更を速やかに行い、保育に影響が出ないよう努めなければなりません。

その上で、対象職員からは、不適切保育の発覚後、まずはその日のうちに、すぐに事実関係等の聴取りを行うことが重要です。これは、翌日以降、対象職員との連絡が取れなくなったり、行方不明になると言ったことが発生する可能性もあるためです。

少なくとも、後から他の職員へ聴取をしたり、防犯カメラ映像等から裏付けを取ることができるように、不適切保育の具体的な内容や日時、回数、場所等を、聴取しておくようにしましょう。

その上で、対象職員に関しては、少なくとも事実関係の調査が完了するまで、業務停止命令を出し、必要な調査以外の時は別室に待機させるか、自宅待機をさせるようにしましょう。

この業務停止命令や自宅待機命令の間の給与に関して、懲戒処分上の「出勤停止」であれば、給与を支給する必要はありません。もっとも、上記のような場面での自宅待機は、あくまでも、調査に影響が出ないようにするため又は懲戒処分に当たるか否かを検討するための自宅待機ですので、懲戒処分ではありません。そのため、自宅待機期間中について、給与を支給しないという運用をすることは問題があります。

自宅待機中の給与の支給については、個別具体的な事情にもよるので、労働問題に詳しい弁護士に相談するのが望ましいのですが、例えば就業規則の中に以下のような規定を置いておけば、このような事態に対応しやすくなります。

▶参考:就業規則の規定例

服務規律、懲戒等この規則に違反する行為があったと疑われる場合で、調査・処分決定までの前措置として事業所が必要と認めた場合は、職員に対し自宅待機を命ずることがある。自宅待機を命じられたものは、自宅待機自体が労務の提供であり、勤務時間中自宅に待機し、事業所が出勤を求めた場合には、ただちにこれに応じられる体制をとるものとし、正当な理由なくこれを拒否することはできない。ただし、自宅待機期間中は、平均賃金の60%の給与を支払うものとする。

平均賃金とは、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金 の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額です。(労働基準法第12条)

例えば、月給が20万円、過去3ヶ月(4月、5月、6月)の暦日数が91日の場合、1日あたりの平均賃金の金額は、以下となり、この6,593円に自宅待機期間中の日数をかけ、0.6を乗じた金額が、支払うべき給与の額となります。

●平均賃金:20万円 × 3ヶ月÷ 91日 ≒ 6,593円

●支払うべき給与:6,593円 ☓ 自宅待機期間中の日数 ☓ 0.6 = 自宅待機期間中の給与額

このような暫定的な措置を取った上で、調査を進め、最終的にどのような処分とするかについては慎重に検討をする必要があります。具体的には、注意指導にとどまるのか、懲戒処分を行うのか、普通解雇または懲戒解雇を行うのか、などについて判断をする必要があります。

▶参照:なお、不適切保育が疑われる事案が発生した際は、園の危機管理の一環として、対象職員に関して、事実関係の調査が完了するまで、業務停止命令を出し、自宅待機命令を出さなければいけない重要性や、またその際に注意すべきポイントについては、以下のそれぞれの動画で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(4)行政への報告

不適切保育が発覚した場合には、速やかに行政に報告をする必要があります。

具体的には、こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」にも記載の通り、虐待等と疑われる事案(不適切な保育)であると保育所等として確認した場合には、保育所等は状況を正確に把握するとともに、市町村や都道府県に設置されている相談窓口や担当部署に対して、把握した状況等を速やかに情報提供・相談し、今後の対応について協議する必要があります。

早期に、かつ、自発的に報告をすることで、行政の側の態度も軟化し、調査や対応に時間的な猶予が生まれることもあります。また、自発的に報告をすることで、園側である程度情報等をコントロールできるため、その意味でも、不適切保育が発覚した場合は、わかった範囲で都度報告をすることが重要です。

1.行政の立入調査について

なお、園から相談・報告を受けた行政担当部署は、必要に応じて園に対する立入調査を実施することがあります。立入調査で主に実施されることは職員からのヒアリング調査なのですが、一点注意が必要です。

それは、行政担当者から「全職員からのヒアリングを実施します」と言われても、鵜呑みにせず、必要なヒアリング調査の対象職員の範囲をしっかりと議論して調整すべきだということです。

行政担当者は、時に、「行政としてやることはやった」という形式を重視して、過大な範囲のヒアリング調査を実施することがあります。

行政担当者からの要請だからと言って、鵜呑みにして言われるがまま対応していたのでは、円滑な園の運営が害されてしまい、保育サービスに重大な支障が生じてしまいます。

ヒアリング調査の対象としてどの職員に協力をお願いすべきなのか、その範囲の特定については、行政担当者としっかりと協議交渉するようにしてください。

▶参照:不適切保育の疑いの事案で、行政担当者から「全職員からのヒアリングを実施する」と言われた場合の対処法について、この記事の著者 弁護士 畑山 浩俊が以下の動画で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

8−3.不適切保育の「疑い」であった場合

次に、不適切保育の「疑い」があった場合の、園としての対応について解説します。

(1)不適切保育の有無の調査

不適切保育発生の「疑い」が生じる場面としては、他の職員からの報告があった場合や、園児や保護者が、不適切保育の事実の存在を、はっきりとは言わないものの仄かしているような場合など、様々な場面が想定されます。

共通した状況としては、「不適切保育があったかもしれない、というまことしやかな状況があるものの、園側としてその客観的証拠等を得られておらず、確信できていない」という状況です。

そのため、まず第一に必要なのは、不適切保育の有無に対する調査です。

1.職員への聞き取り

職員への聞き取りは、大きくは2種類に分けられます。

- ① 不適切保育を行ったとされる職員本人への聞き取り

- ②「①」以外の職員に対する聞き取り

この聞き取りについて、順番や、誰に確認をするかについては、慎重に吟味する必要があります。

不適切保育の事実がはっきりとしていない中で、「②「①」以外の職員に対する聞き取り」を広範に行い過ぎると、不適切保育を行ったと疑われている職員が職場で居心地が悪くなったり、逆に他の職員と口裏を合わせて、不適切保育の事実を隠蔽しようとするなどの弊害が発生し得ます。

他方で、最初に「① 不適切保育を行ったとされる職員本人への聞き取り」を行ってしまうと、言い逃れがされた際に、客観的な証拠を示したり、他の職員の供述を踏まえて、追及することが難しくなります。

そのため、順序としては「②「①」以外の職員に対する聞き取り」→「①不適切保育を行ったとされる職員本人への聞き取り」で行うべきですが、「②「①」以外の職員に対する聞き取り」で聴取をする職員は、例えば通報をしてきた職員がいる場合はその職員と、他にできる限り少数の、信頼のおける職員に限って行う事が重要です。

その上で、「②「①」以外の職員に対する聞き取り」や、以下で説明する防犯カメラの確認等の客観的証拠を固めた上で、不適切保育を行ったとされる職員本人への聞き取りを行うようにしましょう。

聴取するときは、聴取したい事実について、以下の観点を意識しながら、整理をするようにしましょう。

- いつ(年月日、時間帯など)

- どこで(遊戯室か、教室が、園庭か、送迎中か、食事中かなど)

- 誰が(不適切保育を疑われている職員本人か、それ以外か)

- 何を(不適切保育の態様、発言内容など)

- 目撃した人はほかにいるか

また、聴取をする際には、必ず録音を取るようにしてください。録音は、相手に了解を得る必要ありません。もっとも、相手に伝えた上で録音を実施する方が誠実だと感じる場合は、「正確に記録を残すために録音します」と伝えた上で録音を実施しましょう。

▶参照:録音については、以下の動画で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

2.防犯カメラの確認

ある程度の不適切保育の場所や日時がわかり、その場所に防犯カメラがあれば、客観的な証拠としては非常に有用です。

もっとも、防犯カメラを確認するにあたっては、以下の点を注意する必要があります。

- 防犯カメラの年月日、時間がずれていないか

- 映像が鮮明で、誰が映っているかや、何をしているかはわかる状態か

- 防犯カメラの動画の保存期間内か

防犯カメラには形式等によって、音声を録音していないもの、画像が白黒のもの、画質が悪いものなど、様々なものがありますので、証拠としての価値があるかについては慎重に判断する必要があります。また、防犯カメラの動画の保存期間等からは、速やかに確認をする必要があり、動画自体をダウンロードするなどの他、念のため、タブレットやスマートフォンなどで、映像を動画で撮るなど、複数のバックアップを取っておくことをお勧めします。

3.調査中の対象職員の処遇

まず、園児や保護者からの訴えがあった場合には、対象職員の業務停止までは求めないまでも、まずは一時的に当該園児の担当から外すことはあり得ます。

これは、園児と対象職員との間の信頼関係を考えたとき、不適切保育の実際の有無にかかわらず、適切な保育サービスを提供できる関係性にはないと言える状況であるからです。

その上で、調査期間にどの程度職務を限定するかについては、疑いのある不適切保育の程度や疑いの程度にもよりますが、「言動を注視する」、と言う措置から、先に説明したように、「業務停止命令を出す」という方法まで考えられます。

この不適切保育の「疑い」について調査をした結果、不適切保育があったと判断された後の対応については、「8−2.不適切保育の発生が明らかな場合」と同様です。

8−4.保護者説明会は実施すべき?

不適切保育の発生時には、保護者から、「保護者説明会を開催して説明しろ!」との要望がでることが多々あります。もちろん、保護者説明会を開催すべき場合もあります。しかしながら、保護者側からの要望による保護者説明会の実施は、すべきではありません。

その理由としては、大きくは4つあります。

理由1:事実関係の調査をせず実施する保護者説明会は保護者の不信感を拡大させます

まず、事実関係の調査をせず実施する保護者説明会は、かえって保護者の不信感が拡大するからです。

例えば、不適切保育の疑いが報道され、この報道により保護者らから保護者説明会実施の要望があった場合、この時点で、園による不適切保育に関する調査が完璧に終わっていることはまずありません。

この時点では、基本的には不確定な要素ばかりであり、仮に保護者説明会をしたとしても、結局は曖昧な説明に終始するほかなく、保護者の納得を得られることはありません。むしろ、その際に発言した内容が後に誤っていたことがわかれば、隠ぺいや偽造等の疑いをかけられかねません。

理由2:職員に深刻な精神的負担を負わせてしまう可能性がある

次に、職員に深刻な精神的負担を負わせてしまう可能性があります。

これは、特に、職員を保護者説明会に出席させた場合ですが、保護者説明会は1対大勢の関係にあり、どう運用をしても、紛糾は避けられません。この状況で、職員が矢面に立たされるようなことがあれば、誹謗中傷を受けたり、激しい非難を受け、精神的なダメージを受けることは避けられません。

▶参照:仮に保護者説明会をしたとして、「不適切保育に関する保護者説明会で職員の同席を求められたら?どう対処すればよいか?」については、以下の動画で詳しく説明していますので、こちらも併せてご覧ください。

理由3:炎上騒ぎになり園の経営が破綻するリスクがある

さらに、炎上騒ぎになり、園の経営が破綻するリスクもあります。

保護者説明会は、上記の通り、どう運営したとしても、紛糾が避けられないにもかかわらず、何の計画も立てずに実施してしまえば、炎上は避けられません。仮に、その様子を録音録画している保護者がいて、SNSにアップロードされるなどすれば、たちまち炎上騒ぎになり、園の経営が破綻するリスクさえあります。むしろ、保護者説明会を実施することで余計に混乱が大きくなることがあるのです。

理由4:「保護者説明会」の開催自体がなじまない

最後に、そもそも「保護者説明会」の開催自体がなじまないという点も挙げられます。

不適切保育は、重大事故の発生と異なり、必ずしも直ちに園の責任が認められるものではなく、「疑い」という形でスタートすることも多いです。

そうなると、まずは不適切保育に関わる事実があるかが問題となりますし、何らかの事実を認定した後も、「これは不適切保育なのか」という点そのものに疑義が生まれる場合もあります。そのため、不適切保育の問題は、保護者全体に説明することになじみません。

さらには、不適切保育を受けたとされる園児がいた場合、その個人情報やプライバシーを保護する必要もありますし、当該園児やその保護者に謝罪や報告をする際には、個別面談が適しています。

以上のような理由から、少なくとも、保護者からの要望で保護者説明会を開催すべきではありません。

仮に、不適切保育の内容によって、保護者説明会を開催すべき場合には、事実認定をしっかりした上で、方針を固め、台本や当日の段取りを整えた上で、保護者説明会に臨むようにしましょう。

▶参照:保護者説明会を開催すべきか?については、以下の動画でも詳しく説明していますので、併せてご覧ください。

▶参照:また、「保護者説明会を実施すべき事案かどうかの具体的な判断基準のポイント」については、以下の動画で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。

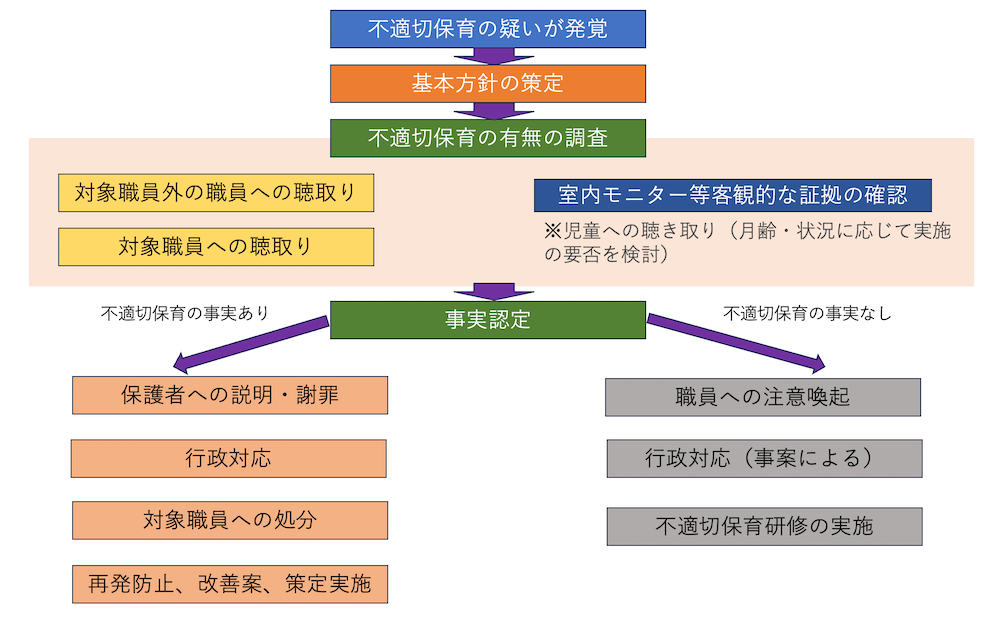

8−5.不適切保育の対応のフローチャート【まとめ】

不適切保育の対応の全体像をまとめたフローチャートは以下のようになります。

(1)不適切保育事案ありの場合の「不適切保育の対応フロー」

- 1.不適切保育の疑いが発覚

- 2.基本方針の策定

- 3.不適切保育の有無の調査

- 4.事実認定

- 5.保護者への説明・謝罪、行政への報告、対象職員への処分、再発防止、改善案策定実施

(2)不適切保育事案なしの場合の「不適切保育の対応フロー」

- 1.不適切保育の疑いが発覚

- 2.基本方針の策定

- 3.不適切保育の有無の調査

- 4.事実認定

- 5.職員への注意喚起、行政対応(事案による)、不適悦保育研修の実施

なお、不適切保育の発生時の対応に関して、弁護士法人かなめでは書籍を発刊しています。こちらも併せてご覧ください。

8−6.不適切保育の対応を詳しく解説した本のご紹介

なお、不適切保育の発生時の対応に関して、弁護士法人かなめでは書籍「幼保事業者の重大事故・不適切保育対応」を発刊しています。

不適切保育事案を弁護士として園側でサポートする中で、これらの緊急事態が発生した際に大混乱に陥り、日頃の園運営が蔑ろになり、職員が大きな負担を抱えているケースを数多く見てきました。実際に発生した不適切保育事案をベースにどのような対応が必要になるのかを詳しく解説することで、実践的な園内研修の実施に繋がり、安心・安全な園運営が可能になると考え書籍を執筆しました。

「幼保事業者の重大事故・不適切保育対応」の書籍では、不適切保育への対応について、発生時の緊急初動対応、被害園児の保護者、在園児保護者、マスコミ、行政、警察等の関係者への対応について、具体的なストーリーを基に解説する他、事前備えとしての組織づくりについても余すところなく書き記しています。

この本を読むことで、実際に緊急事態が発生した際に、園として具体的に何を考え、どのように動けばいいかがわかり、かつ、事前の備えをするにあたって、不適切保育対応の全体像を知ることができます。 本書は、具体的なストーリーを各章の冒頭に置くことで、状況を思い浮かべながら「自分事」として対応を学ぶことができ、園内研修での利用にも応用可能です。

不適切保育の問題は、どれだけ防ごうとしても発生し得るものですので、本書を読むことで、いかに万が一の事案発生に備えるべきか、そのために、日頃何ができるかを考え直す機会にしてください。

書籍の具体的な内容や特徴、目次紹介、実際に読んでいただいた幼保事業者の声などは、以下の書籍紹介ページをご参照ください。

9.不適切保育が発生したらどんな責任を負うの?

園で不適切保育が発生すると、事実上の責任だけではなく、さまざまな法的な責任も発生します。

以下では、不適切保育を行なった職員及び園が負う責任をそれぞれ見ていきたいと思います。

9−1.不適切保育をした職員が負う責任

まず、不適切保育をした職員が負う可能性のある責任としては、以下の2つがあります。

- 刑事責任

- 民事責任

(1)刑事責任

刑事責任は、刑法上の刑事罰に科されるという責任です。

例えば、園児に暴行を加えていれば暴行罪(刑法208条)として2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に、暴行を加えて怪我をさせていただ場合には傷害罪(刑法204条)として15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、保育が必要な状況にある園児を放置すれば、保護責任者遺棄罪(刑法218条)として、3月以上5年以下の懲役に処せられることも考えられます。

(2)民事責任

職員としては、園児に対して権利侵害行為を行い、これにより園児に損害が発生していれば、不法行為(民法709条)に基づいて、損害賠償義務を負うことになります。

9−2.園が負う責任

次に、園やその運営法人が負い得る責任としては、以下が考えられます。

- 刑事責任

- 民事責任

- 行政上の責任

▶参照:園で不適切保育事が発生した際の園やその運営法人が負い得る責任については、以下の動画で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(1)刑事責任

不適切保育が刑事責任に問われる場面は、職員の行為が犯罪行為にあたる場合であり、これにより園や園運営法人自体が刑事責任に問われることはありません。

(2)民事責任

もっとも、職員が不適切保育を行い、園児に損害を負わせた場合は、運営法人も、使用者として損害賠償責任を負います(民法715条)。

民法715条は、以下のような規定です。

▶参考:民法715条

(使用者等の責任)

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

(2項以下省略)

・参照:「民法」の条文はこちら

これは、被用者を使用して事業を行う使用者は、被用者を使用することで利益を得ており(報償責任)、さらに危険を作出している(危険責任)ことから、被用者の不法行為について使用者も責任を負うべきである、という考えから定められている規定です。

加えて、個人である被用者に比べ、使用者の方が損害賠償請求をするにあたって、賠償金を回収できる可能性が高い、という面も、使用者責任の特徴です。実際、園の運営法人は保育事故等に備えて、賠償保険に加入しています。

そのため、被用者が業務中に園児に対して不適切保育を行っているような場合には、使用者である園の運営法人が、損害賠償請求をされる可能性が高くなります。

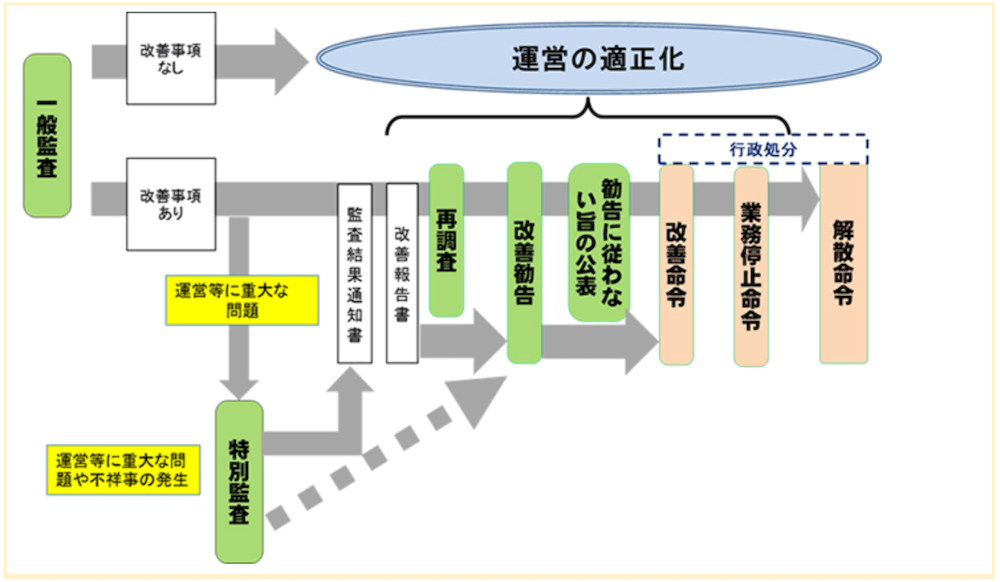

(3)行政上の責任

不適切保育が発生した場合には、「児童福祉法第34条の17」や「子ども・子育て支援法第50条第1項」に基づき、特別監査が実施される可能性があります。

大きな流れとしては、特別監査により、園運営に必要な基準を充たしていなかったり、運営に問題がある場合は、勧告、勧告に従わない場合は改善命令が出されるほか、違反の程度が大きいなど一定の条件を満たす場合には、幼保事業を行うために必要な資格の停止や、制限、取消し等の行政処分を受ける可能性があります。

▶参考:児童福祉法第34条の17

第34条の17 市町村長は、前条第一項の基準を維持するため、家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等若しくは乳児等通園支援事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

③ 市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業が前条第一項の基準に適合しないと認められるに至つたときは、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者がその勧告に従わず、かつ、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

④ 市町村長は、前項に規定する場合において家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の制限又は停止を命ずることができる。

・参照元:「児童福祉法」の条文はこちら

▶参考:子ども・子育て支援法第50条第1項

(報告徴収及び立入検査)

第50条 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業者であった者若しくは特定地域型保育事業所の職員であった者(以下この項において「特定地域型保育事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定地域型保育事業者若しくは特定地域型保育事業所の職員若しくは特定地域型保育事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは特定地域型保育事業者の特定地域型保育事業所、事務所その他特定地域型保育事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 第十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

・参照元:「子ども・子育て支援法」の条文はこちら

また、園を運営する法人が社会福祉法人である場合、不適切保育が発生した際には、運営等に重大な問題があるとして、社会福祉法に基づく特別監査が実施される可能性があります。

特別監査の結果、なんらかの改善事項が発見されれば、改善勧告がされ、これに応じない場合は改善命令、業務停止命令、そして最終的には解散命令が出されることもあります。

以下は、社会福祉法人に関する指導監査の流れですが、児童福祉法や子ども子育て支援法に基づく特別監査の場合も、おおむね似たようなフローを辿りますので、参考にしていただければと思います。

▶参考:指導監査の流れ

・出典元:厚生労働省「社会福祉法人に対する指導監督」内「指導監査の流れ」より引用

▶参考:「行政上の責任」の根拠条文

(監督)

第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。

5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。

8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。

9 所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。

10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

11 第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

・参照元:「社会福祉法」の条文はこちら

また、学校法人の場合は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に、解散命令がされることもあります。

▶参考:「私立学校法」の根拠条文(解散命令)

第135条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。

2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。

5 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条から第二十五条までの規定中「主宰者」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。

6 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。

7 第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

8 第一項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。

・参照元:「私立学校法」の条文はこちら

10.不適切保育を防止対策について

それでは、不適切保育を防止するためにはどうすれば良いかについて解説します。

不適切保育を防止するための園での具体的な対策として、以下の6つの施策が重要です。

- 職員のストレスケア

- 職場環境の改善

- 不適切保育防止のための研修の実施

- 不適切保育防止のための指針やマニュアルの作成

- 職員による不適切保育の報告窓口の設置

- 不適切保育のチェックリストの利用

以下では、6つの施策についてそれぞれ順番に解説していきます。

10−1.職員のストレスケア

不適切保育を防止するために一番重要なことは、職員のストレスを軽減することです。不適切保育を行なってしまう職員の中には、職場での悩みを抱え、誰にもそれを相談できないままストレスが溜まって…というケースが多いです。

例えば、職員1人1人が、日頃の悩み等が相談できるような雰囲気づくりをすることは非常に有効です。また、保護者からのカスタマーハラスメントやモンスターペアレントの問題に悩んでいるケースもありますので、その場合、園としては毅然とした態度をとり、職員を守るための行動を取るようにしましょう。

10−2.職場環境の改善

慢性的な人手不足は、意図せず園児の放置や職員の粗暴な態度に関わりますし、職員の心身に多大なストレスを与えます。

定期的に会議を実施するなどして、職員それぞれの悩みを相談する機会を設け、さらに、職員同士が、「それって不適切保育にあたるんじゃないの?」と声を掛け合い、行動をチェックし合うことで、事前に不適切保育を防止できる環境を整えておきましょう。

10−3.不適切保育防止のための研修の実施

園で勤務をされている皆さんは、それぞれ、保育、教育に対して、それぞれ理念を持ち、児童の健やかな成長や養育のために、日々の業務に取り組んでいらっしゃると思います。

「自分の言動は不適切保育に当たる」と明確に意識しながら、保育を提供している職員はいないでしょう。

そのため、定期的に不適切保育における研修を実施し、その中で、職員同士で知識や経験の共有をすることにより、不適切保育に関する正しく理解した上で、日々の保育を健全なものとしていくことができます。

▶参照:不適切保育の研修を実施するための方法として、具体的な研修内容、講師の探し方、事例の紹介など、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

10−4.不適切保育防止のための指針やマニュアルの作成

園として不適切保育の防止に取り組んでいくためには、ガイドライン、すなわち、「指針」を作ることも重要です。

園として、どのような意識で、不適切保育の防止に取り組んでいくかを示すことは、園の職員に対しても、園を利用される園児の保護者の方に対しても非常に重要なことです。もちろん、指針があっても、実際の行動に移さなければ何の意味もありませんが、園の経営者、管理職、その他職員が一丸となって不適切保育の問題に取り組むことを始めに意識づけすることで、それ以後のマニュアル策定や研修、チェックリストを利用しての日々の取り組みが、円滑に進みますし、浸透しやすくなります。

ガイドラインについては、こども家庭庁のガイドラインや、各自治体のガイドラインなどを参照しつつ、どんなに面倒に思えても、園の実情にあったオリジナルのものを作成してください。実情に合わない指針は、職員の誰もが見向きをしなくなりますし、「守らなければならない」という意識がなくなるからです。

加えて、指針であるガイドラインを踏まえ、より具体的な対応策を盛り込んだマニュアルを作成することも重要です。

指針は、方針や理念を示すことに力点が置かれるため、ある程度抽象的な記載となりますが、マニュアルはより、各園の実態に応じたものとすることを心がけましょう。

流れとしては、ガイドラインをベースにしつつ、肉付けをしていくイメージで作成をしてみましょう。

▶参照:なお、不適切保育防止のためのガイドラインやマニュアルの作り方については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

10−5.職員による不適切保育の報告窓口の設置

実際の保育の現場で、他の職員の保育を見ていて、「これって不適切保育では?」と疑問を抱くことがあるかもしれません。しかしながら、例え疑問に思ったとしても、その疑問をどのように園に伝えるべきかに悩んだ結果、日々の忙しさの中でうやむやになり、次に問題となった時には、すでに行政からの調査が入った後、ということも珍しくありません。

このような悩みを軽減する方法は、不適切保育の窓口を設置することです。具体的には、不適切保育、または、不適切保育の疑いのある行動を発見した際の連絡窓口を設定し、いつでも相談ができる環境を整えておくことで、園として、早期に不適切保育の疑いのある行動を認知することができます。

10−6.不適切保育のチェックリストの利用

不適切な保育のチェックリストとは、保育の現場で働く職員の方が、保育を行う上で必要な「子どもを尊重する」ことや「子どもの人権擁護」についてあらためて意識を高め、自らの保育を振り返るために、不適切な保育を行っていないかを自己点検するために活用するものです。

チェックリストに関しては、全国保育士会が、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」を公開しており、この内容を参考にしながら、各園で独自のチェックリストを作り、運用や実践をしていくことが重要です。

▶参照:不適切保育のチェックリストの具体的な作り方や活用方法については、以下の記事で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。

11.不適切保育を弁護士に相談すべき理由とは?

ここまで解説してきた通り、不適切保育が発覚すると、園児への救護措置、保護者への謝罪や説明、不適切保育の調査、行政への報告、他の保護者への対応、対象職員への処分など、園は同時多発的な事態への対応を迫られることになります。

近年では、不適切保育が報道を賑わせることも多く、園が方針を立てずに場当たり的な対応をすることで、報道による風評被害で、園児が転園してしまったり、職員が精神的に追い詰められて、精神疾患を発症したり、離職してしまうことも珍しくありません。

有事のときこそ、冷静にかつ計画的に対応することが重要です。弁護士に相談をすることで、責任の所在や見通しなどを確認しながら、園として統一的な対応が可能になります。

不適切保育に関する弁護士への相談については、幼保業界に特化した弁護士法人かなめでも相談をお受けしております。詳しくは、次の「12.幼保現場での不適切保育について弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら」をご覧ください。

12.幼保現場での不適切保育について弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)不適切保育発生時のトータルサポート

- (2)不適切保育防止研修の実施

- (3)不適切保育のガイドライン、マニュアル、チェックリスト等の導入支援

- (4)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

12−1.不適切保育発生時のトータルサポート

適切保育の事例が発生すると、対応すべき事柄が同時に多数発生することから、優先順位をつけながら適時に対応をする必要があります。

しかしながら、園だけで全ての対応を滞りなく実施することが難しいこともあり、これにより、職員にかかる負担が大きくなれば、職員の心身の不調や離職なども懸念されます。

弁護士法人かなめでは、不適切保育の疑いがある段階から、先回りした対応の提案や見通しを伝えた上、発生した事態をその都度ご相談いただくことで、適時に何をどのように対応すべきかを助言したり、必要な調査や文書の作成等を行い、案件の収束までトータルにサポートします。

また、不適切保育の発生後、マスコミ報道や保護者の対応などによっては、園だけでは対応が難しい事態にもなり得ます。昨今、不適切保育が発生した場合のマスコミ対応、保護者対応は極めて難しくなっており、園だけで対応することが現実的ではない状況になっています。

弁護士法人かなめは、相談内容や実際の状況を多角的に分析し、弁護士が介入すべきかどうか見極めた上で、園に代わって窓口対応を行います。

これらのトータルサポートにより、不適切保育の事例発生時の同時多発的に発生する事柄に対して、適切な順番で対応し、それ以上の事態の悪化を防ぐと共に、園職員のストレスや不安を取り除くことが可能になります。

▶参照:以下のページでも詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

12−2.不適切保育防止研修の実施

園の職員は、保育に関する様々な研修を受けられていると思いますが、不適切保育が発生した場合の対応について、研修を受けることはほとんどないのではないかと思います。

しかしながら、災害等と同様、不適切保育はいつ発生するかがわからず、一度発生すれば、園の運営に大きな打撃を与える可能性があるものです。

そこで、定期的な研修を実施することにより、職員1人1人の不適切保育に対する意識を高めることが可能です。

弁護士法人かなめでは、不適切保育の発生時、園にどのようなことが起こるのか、そして園がどのように行動すべきかについて、研修を実施しています。

また、不適切保育を防止する観点から、事前に職員の方にチェックリストを利用してセルフチェックをして頂き、その結果に基づいて研修を行うなど、園のニーズに併せた研修も実施しています。

この研修を受けることで、園として、職員としてどのように行動すべきかを事前に把握することができ、実際に不適切保育が発生した場合に冷静に対応ができるようになります。

不適切保育に関する研修については、弁護士法人かなめの幼保業界向け「かなめ研修講師サービス」の以下のページをご覧いただき、お問い合わせください。

12−3.不適切保育のガイドライン、マニュアル、チェックリスト等の導入支援

不適切保育の防止や、不適切保育発生時の対応について、対策を進めるにあたり、ガイドライン、マニュアル、チェックリストを策定する必要があります。しかしながら、一体どのように策定し、導入していけばいいのかについて、悩まれる園も多いのではないかと思います。

その結果、インターネット上で見つけた書式等を利用し、中身を吟味せずに導入をして、その結果運用ができない、というケースは後を断ちません。

弁護士法人かなめでは、不適切保育の防止のためのガイドライン、マニュアル、チェックリスト等の導入支援も行っています。

弁護士と共にガイドライン等の導入を行うことで、園の実情に即した内容となるだけでなく、その後の運用方法などの支援も受けることができ、より具体的な不適切保育の防止対策を取ることができます。

12−4 幼保事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、幼保現場の法務面を総合的にサポートする、幼保業界に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。

▶参照:幼保事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。

また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

12−5.弁護士費用

(1)顧問料

- 顧問料:月額6万5000円(消費税別)から

※職員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問契約をする前に、まずは法律相談をご希望される場合、相談料は以下のとおりです。

(2)法律相談料

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.Zoom面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

13.まとめ

この記事では、不適切保育に関して、その発生原因や、具体例の他、発生時の対応方法、防止対策等について解説しました。

不適切保育とは、現在では端的に「虐待等と疑われる事案」と定義され、人手不足や、保育に対する知識の欠如、職員間のコミュニケーション不足、職員個人の問題などが原因となって発生します。近年は、「不適切保育」という言葉が認知されたことから、認知件数も増えている状況ですが、不適切保育かどうかを判断するためには、実際に何が起きたのかをしっかり認定し、何を判断基準としたのかを明確にした上で実施することが重要です。

そして、実際に不適切保育または不適切保育の疑いが発覚した際には、しっかりと対応の基本方針を決めた上で、実際に不適切保育が認定される場合には、以下のような流れで進めていくことを意識してください。

- 1.不適切保育の疑いが発覚

- 2.基本方針の策定

- 3.不適切保育の有無の調査

- 4.事実認定

- 5.保護者への説明・謝罪、行政への報告、対象職員への処分、再発防止、改善案、策定実施

また、不適切保育に関して、保護者説明会の実施は混乱を招くことが多く、原則として開催すべきではないですが、仮に実施する場合は、事実関係をしっかり行なった上で、方針を固め、台本や当日の段取りができるタイミングで、実施するようにしましょう。

さらに、不適切保育は、園児、職員、園運営全てに影響を及ぼすものですから、防止対策も重要です。職員のストレスケアや、職場環境の改善、不適切保育防止のための研修の実施、不適切保育防止のための指針やマニュアル作成、相談窓口の設置、チェックリストの利用など、園の状況にあった方法で、対策するようにしてください。

不適切保育の問題が発生すると、園は大混乱に陥り、場合によっては園の運営、存続に関わる状況になります。

弁護士法人かなめでは、これまで多数の緊急時対応に携わり、その経験で蓄積したノウハウも豊富です。不適切保育の問題に悩んでいる園の皆さんは、ぜひ一度お問い合わせください。

・記事更新日:2026年1月27日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

モンスターペアレント対応、児童保護者との契約に関するトラブル、保育事故、債権回収、労働問題、感染症対応、不適切保育などの不祥事対応、行政対応 etc....幼保現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と幼保事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から児童保護者とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する顧問弁護士サービス「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている幼保事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ幼保研究所」の記事の著者で「幼保業界に特化した弁護士」が担当。

保育園・幼稚園・認定こども園などの経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「児童保護者との契約関連」「保育事故」「感染症対応」「不適切保育などの不祥事対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

幼保特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「幼保業界のコンプライアンス教育の実施」「幼保業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「モンスターペアレント対応研修」「各種ハラスメント研修」「不適切保育・不祥事対応に関する研修」「保育事故に伴うリスクマネジメント研修」「個人情報保護に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、幼保事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。