あなたの園は、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」から職員を守れていますか。

常日頃から園児の保護者と密接に関わる幼保の現場では、職員が一部の保護者から、過度な要求や理不尽で悪質なクレーム、いわゆるカスハラを受けることが珍しくありません。カスハラにより、園の運営や職員の日常業務に支障が出たり、最悪の場合、職員が精神疾患に罹患して離職したりするなど、職員の安全な職場環境がおびやかされるリスクがあります。

2025年6月には、従業員の就業環境を守り体制を整備するなどのカスハラ対策を全企業に義務付ける労働施策総合推進法の改正案が参議院本会議で可決・成立しました。これに先立ち、同年4月には全国で初めて、東京都で東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(カスハラ防止条例)が施行され、事業者に対し、カスハラを未然に防止するための主体的な取り組みを講じるよう努力義務が課されることとなり、こういった動きは、全国の自治体にも広がりを見せています。

それでは、カスハラから職員を守り、職員が安心して働ける職場づくりに向け、事業者がすぐにでも取り組める対策はなんでしょうか。その具体的な対策の一つが職員への「カスハラ研修」です。実際に、多くの一般企業、特に顧客との接点が多い業界では、従業員に向けたカスハラ研修の導入が進んでいます。

一方で、カスハラ研修と一口に言っても、取り扱う研修テーマ、形式や種類は様々で、何をどうやって企画したらいいものか困ってしまいますよね。手始めにインターネットで検索してみても、カスハラに関して多くの情報があふれているわりに、幼稚園や保育園、こども園向けの研修に関する情報は少ないのが現状です。カスハラ対策として、自園にふさわしい、より効果的で、より充実した研修を見極めるのは難しいことだと思います。

カスハラ研修は園で活用できてはじめて役立つものです。せっかくカスハラ研修を実施しても、単なる机上の学びで終わってしまえば、あらかじめの対策としても、万が一の対応にしても、現場の職員は冷静に判断し的確に動くことはできません。

そのため、カスハラ研修によって自園で期待できる効果をしっかり理解したうえで、園内研修や外部研修などを目的ごとに使い分け、日頃から研修を積み重ねて、知識を行動に変えることできるような、確かな研修選びや質の高い講師の選定が非常に重要になるのです。

そこで、この記事では、幼保業界でのカスハラ研修に関して、その目的や効果、研修の種類ごとのメリットやデメリットなど基本的な情報を説明したうえで、カスハラ研修でめざすべき目標(ゴール)と、学ぶべき内容(テーマ)、活用ポイントにまで踏み込んで、詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在自園で必要なカスハラ研修が明確になり、知識を学ぶだけでなく現場の職員が具体的な行動へと繋げていけるような良質な研修が実現できるようになるはずです。

さらに、弁護士法人かなめが実施するカスハラ研修についても、併せて紹介していますので、カスハラ研修の講師を探している園の皆さんは、ぜひ参考にしてください。

それでは、見ていきましょう。

この記事の目次

1.カスハラ(カスタマーハラスメント)研修とは?

カスハラ研修とは、顧客(幼保現場では一般的に保護者)の著しい迷惑行為に対して、園と職員が適切に対応するための知識とスキルを習得する研修です。とはいえ、「カスハラ研修」と聞いても、具体的に何を学ぶのか、イメージが全く湧かないという方も多いはずです。まずは、以下の4つのポイントに沿って、カスハラ研修の全体像を把握することから始めましょう。

- (1)そもそもカスハラとは何か

- (2)カスハラ研修の目的

- (3)カスハラ研修の必要性

- (4)カスハラ研修によって期待できる効果

1−1.そもそもカスハラ(カスタマーハラスメント)とは?

そもそも、カスハラとは何でしょう。カスハラとは、「カスタマーハラスメント」の略称で、近々施行される労働施策総合推進法(改正)では、以下の3つの要素をすべて満たすものとして定義されています。

- ①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う

- ②社会通念上許容される範囲を超えた言動により

- ③労働者の就業環境を害すること。

また、厚生労働省が令和3年に策定したカスハラ対策のマニュアルでは、具体的なカスハラの判断基準を示し、顧客等からのクレーム・言動のうち、「要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの」として、暴行や脅迫、威圧的な態度、土下座の強要などの行為、「要求内容の妥当性に応じて不相当とされる可能性があるもの」として、金銭の要求や商品の交換、土下座を除く謝罪の要求などをカスタマーハラスメントとして列挙していますので参考にしてください。

実際に、幼保現場で起こる事例においては、以下のような行為がカスハラ行為としてあげられます。

・園児が工作中に絵の具でブランド品の着衣を汚したことを理由に、保護者が金銭的な弁償を求めた。

・保護者が通勤電車の時刻が送迎の時間に間に合わないという理由で、10分間の延長保育料を無料にするよう求めてきた。

・園児が園庭で怪我をしたが軽傷だったため、園で手当てをして対応したが、保護者が「なんですぐ病院に連れて行かなかったのか、家に来て謝罪しろ!!!」と怒鳴って威圧的な態度で職員を詰問した。

・保護者が「帰宅したら子供の体に発疹がある、給食のアレルギー対応を怠ったのではないか、市に通報する!!!」と罵声をあげながら園に電話し、園長が自宅に来て謝罪するよう要求した。

さらに詳しく幼保業界におけるカスハラ事例について知りたい方は、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

1−2.カスハラ研修の目的とは?

こうしたカスハラ行為に適切に対応するために、職員に研修を実施して対応方法を習得してもらうことは非常に効果的です。

カスハラ研修の最も重要な目的は、「カスハラから職員を守り、安全かつ健全な就業環境を確保する」ことにあります。目的を明確化することで、研修の方向性を定め、モチベーションの向上に努めることができますよね。カスハラ対策の正しい知識と判断力、対処法を職員一人一人が習得し、園も組織としての対応体制を強化していきましょう。

1−3.カスハラ研修の必要性

幼保業界では、カスハラ被害が増加していると言われ、現実的に、モンスターペアレントと呼ばれる保護者までが出現しています。園の日常業務を妨げ、運営に悪影響を及ぼすほか、職員の精神的ストレスの要因となるなど事態は深刻です。

園がカスハラ被害への対応を放置しておくと、職員の疲弊やメンタル不調につながるおそれが高まるばかりか、最悪の場合、職員の離職を招き、貴重な人材を失いかねません。また、職員がカスハラによって精神疾患を発症すれば、園としては、労働契約上の安全配慮義務に違反したものとして、損害賠償責任を問われる可能性があります。

こういったリスクを避けるために、研修を実施することが必要になっています。

1−4.カスハラ研修によって期待できる効果は?

次に、カスハラ研修を導入し、実施することでどのような効果が得られるでしょうか。きっと、以下のような効果が期待できるはずです。

(1)カスハラ被害の最小化

カスハラへの対応方法を理解し実践するスキルを習得することで、トラブル発生時から正しく初期対応にあたることができ、カスハラ行為のエスカレーションを防いで問題を早期に解決することが可能になります。

またカスハラを恐れることなく、毅然と対応することができるようになるため、職員の心理的な負担を減らすことができ、カスハラ対応に費やす時間を最小限に抑え、通常業務への影響を少なくすることができるのです。

(2)職員のメンタル不調の予防と改善

カスハラ行為であるか否かについて正しい判断基準を持つことで、カスハラを過度に恐れる必要がなくなることから、園全体でカスハラ行為に対する適切な対処ができ、その結果、職員のストレスが軽減され、精神疾患の発症リスクを減らすことができます。

また、園という組織において、カスハラに対応する体制を整えるきっかけとなることから、特定の職員にだけ負担がかかることを防いだり、たとえ職員がストレスにより不調をきたしたとしても、相談窓口の設置により管理者が不調に早めに気づいたりして、メンタル不調の予防的な対策を講じることができるようになります。

(3)職員のモチベーションの向上

職員のための研修を実施し、園が職員を守ろうとしている姿勢を示すことで、職員の職場への信頼感が増し、業務へのモチベーションや職場への貢献意欲が向上します。

日頃からのカスハラ行為に対する毅然とした姿勢は、新たなカスハラ行為への抑止にもなるため、時間的にも精神的にも、職員らは本来注力すべき園児への教育・保育サービスへ意欲を傾けることができるようになります。

(4)サービスの質の向上

研修を通じて、正当なクレームとカスハラ行為とを混同せず、正しく判断することができるようになります。カスハラではない通常の正当なクレームは、園の運営改善に活かされ、保育・教育サービスの質を向上させます。本来、時間と労力を費やすべき正当なクレームについて丁寧に検討することこそが、将来的な園の成長につながるのです。

2.カスハラ研修の種類

カスハラ研修には大きく分けて「園内研修」と「外部研修」の2つの種類があります。簡単に言えば、園内研修は園の内部で行うもので、外部研修は外部の専門機関などが開催する研修です。

どちらが良い悪いというわけではなく、それぞれ対象者や目的、役割、メリット・デメリットが異なります。だからこそ、自園の研修目的やゴールに応じて、最適な形式を選び、より充実した研修を実現させることが大切です。

それでは、それぞれの研修形式ごとに、詳しく説明していきます。

2−1.園内研修とは?

(1)園内研修の形式は?

●1対1型の研修形式

研修の企画から運営まで園が主体となって行います。園の管理職クラスの職員などが講師となって、自園に適したテーマを選定し、知識やスキルだけでなく、園の方針や問題点などを共有する1対1型の研修形式です。通常業務の合間に園の施設内などで実施します。

(2)園内研修の対象者は?

●対象:園内関係者

研修の参加者は、自園の職員ら園内関係者が中心です。直接、保護者と接する機会が多いクラス担当の職員だけでなく、そういった職員から相談や報告を受け、二次対応を引き継ぐ管理職も参加することで、園全体としてカスハラに対処できるような体制づくりを見直すきっかけにもなるでしょう。

(3)園内研修の目的と役割とは?

園内研修の主な目的は、カスハラに関する情報やスキルを共有し、共通して理解を深めることで、カスハラ対応における正しい知識やスキルを一人一人の職員に浸透させることです。

また、同じ園の職員同士が学び合い課題を共有することは、チームとしての一体感を生み出しますから、問題をどうやって解決していくべきか自主的に考えようとする姿勢を園内部に醸成するという役割も果たしてくれます。

(4)園内研修のメリット・デメリット

園内研修の場合、自園の職員が講師を担当し、企画から運営まで園内で実施されます。そのため、以下のようなメリットとデメリットがあります。

園内研修のメリット

- 職員が同じ研修を受けることで、職員全体のレベルアップを図ることができる

- 研修内容について、職員間で共通認識を持ち、連帯感が生まれる

- 園の内部事情に即した柔軟性の高い研修テーマと内容で実施できる

- 実際に今までに起こった園内でのトラブルを事例に検討できる

- 自園で日程をコントロールできる

- 費用を抑えることができる

園内研修のデメリット

- テーマの選定や資料の作成、当日の運営など、研修準備のために担当職員に大きな負担がかかる

- 研修内容がワンパターン化しやすく、カスハラに関する新しい知識や専門的な知見を取り入れることに限界がある

- 研修内容に新鮮味がないことで、職員の参加モチベーションが下がる場合もある

2−2.外部研修とは?

(1)外部研修の形式は?

外部研修の形式は大きく次の2つに分かれます。

●1対n型の研修形式

研修の企画から運営までを研修会社や業界団体が主催し、複数の園から参加者を募って開催する形式です。研修会社が専門の講師を招くことが多く、大きな会場に参加者が集合し公開講座として行うオフラインの方式や、インターネットを通じてリアルタイムで配信するオンラインの方式があります。

●1対1型の研修形式

研修会社などを通じて外部講師を自園に招き、園の関係者を対象として行う形式です。園内研修の1対1型と違い、園が会場を用意するほかは、企画から運営までを研修会社や講師自身が行います。

(2)外部研修の対象者は?

●対象:園を代表する参加者

1対n型の形式の場合、園を代表し、経営層や管理職レベルの職員が参加することが多くなります。参加者には、習得した情報を整理し、園に持ち帰って園全体へ正しく周知できる能力がある程度必要になるでしょう。また、1対1型の研修形式では、参加者は園内研修と同様に園内関係者が中心となります。

(3)外部研修の目的と役割とは?

外部研修の主な目的は、カスハラに詳しい専門家から、より深い知識やノウハウを学ぶことです。カスハラはあらゆる業界で問題化されているため、他業界で蓄積されたノウハウに加えて、園内や幼保業界の常識にとらわれない視点から、新たな気づきや解決方法を得ることができます。

また、研修のプロが行う質の高い研修で、より効果的に習得できるだけでなく、他園や他社の受講者と交流することで参加する職員は刺激を受け、カスハラ対策へのモチベーションのアップも期待できます。

(4)外部研修のメリット・デメリット

外部研修の場合、企画から運営まで研修会社や主催団体が舵取りをします。そのため、以下のようなメリットとデメリットがあります。

外部研修のメリット

- 研修の企画から運営までを外部に委託でき、職員の負担が少ない

- プロの講師により高度で専門的な知識や、法改正などの情報を習得できる

- 同じ幼保業界内での研修の場合、参加者同士の交流により園外の実情も知ることができ、園内にはない発想や実践的な方法を知ることができる

- 外部から刺激を受けることで、参加者のモチベーションが上がる

外部研修のデメリット

- 研修の質が講師の質に左右される

- 参加者が限定されるため、研修で得た知識やスキルを園内で共有したとしても、受講者と同程度に習得することは難しい

- 単にカスハラをテーマにしているような汎用的な研修の場合、幼保業界や園の実態に沿った内容とは限らない

- あらかじめ決定している研修日程に向けてスケジュール調整が必要となる

- 費用が高くなる傾向がある

3.カスハラ研修の目標(ゴール)とは?

研修形式にかかわらず、カスハラ研修を経て、園が最終的に目指すゴールは何でしょうか。

カスハラを理解するために研修に多くの時間を費やしたとしても、実際にカスハラ事案が発生した時に正しく対応できるとは限りません。単なる机上の学びで終わってしまえば、あらかじめの対策としても、万が一の対応にしても、現場の職員は的確に動くことはできないのです。

日頃、園で実施する災害避難訓練を考えてみましょう。その目的とねらいは、 何よりも園児の命を守るために、災害時に冷静に判断し、園児たちが安全に避難できるよう適切な指示を出し、訓練後に振り返りを行って避難時の問題点の把握や改善を行うことにあります。

ここで災害をカスハラ行為に置き換えてみれば、まず守るべきは職員の心身の安全であり、園の正常な運営です。日頃から研修を積み重ねることで、いざカスハラ行為を受けても、職員自身が冷静に判断し、園が毅然と対応できるようになり、被害を最小限に抑えられます。そのためにも、確かな研修選びや質の高い講師の選定が非常に重要です。

4.カスハラ研修で学ぶ必要がある内容(テーマ)とは?

カスハラ研修で学ぶべき内容(テーマ)は多岐にわたります。ここでは、まず抑えておくべき項目として、次の5つをその理由とともに説明していきます。

- (1)カスハラの定義と種類

- (2)カスハラへの対応方法

- (3)カスハラ防止策

- (4)カスハラの事例

- (5)その他学ぶべき内容

それぞれについて、以下で詳しく説明していきます。

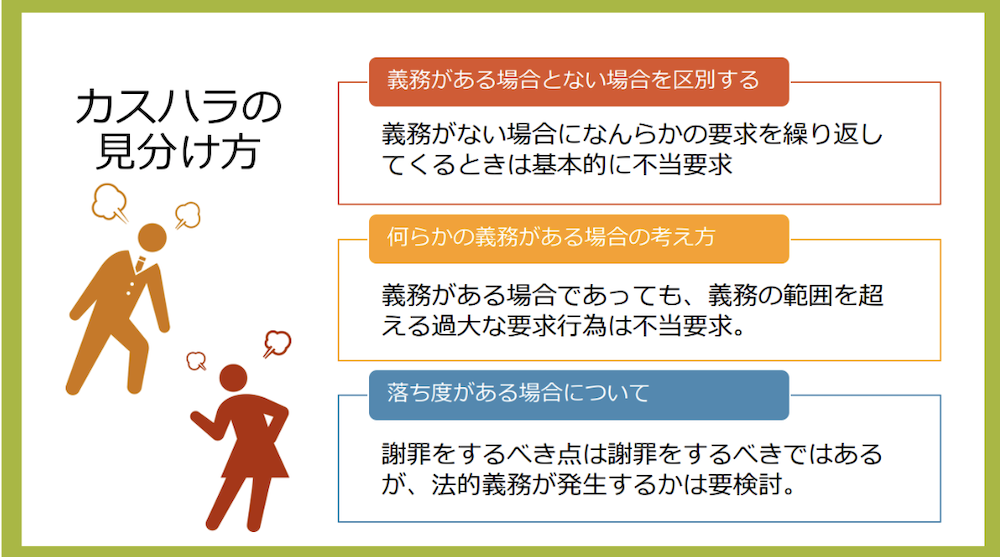

4−1.カスハラの定義と種類

●学ぶ必要がある内容

幼保現場でのカスハラ行為の多くは、クラス担当の職員らが、園児の保護者などから、過度な要求や理不尽で悪質なクレームを受けることですが、カスハラ(カスタマーハラスメント)の定義づけや、どういった種類があるかを正しく理解しておく必要があります。

●その理由

受けたクレームが通常のクレームであるか、悪質で不当なクレームであるかどうかで、その後の対処方法が変わります。通常のクレームである場合、事実関係を確認のうえ上、改善に繋げる姿勢が必要ですが、カスハラ行為である場合は全く違います。すぐに対応について園内で検討し、体制を整えなければなりません。

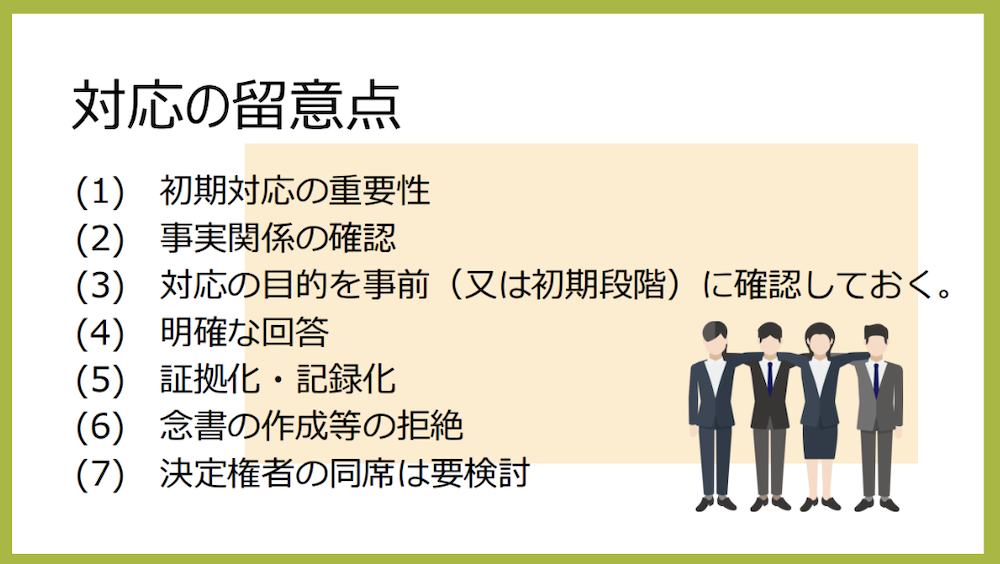

4−2.カスハラへの対応方法

●学ぶ必要がある内容

カスハラ行為を受けた時には、状況に応じて初動から段階的に取るべき行動があります。どのように行動するべきか、相手との具体的な会話方法、カスハラ行為の記録方法、園内での情報共有方法など、より実践的なロールプレイングなどを通じてシミュレーションすることが必要です。

●その理由

毎日のように園児を受け入れている幼保現場において、カスハラはいつ発生してもおかしくありません。カスハラは初期対応によって、その後の状況が左右されるといっても過言ではなく、あらかじめ対応方法を知らないと、余計な発言から相手の心情を逆なでしたり、相手に付け入る隙を与えたりしてカスハラ行為をエスカレートさせることがありますから、備えは極めて重要です。

4−3.カスハラ防止策

●学ぶ必要がある内容

未然にカスハラを防ぐ方法を知ることも必要です。例えば、園としてカスハラに対する行動指針を策定し、職員に周知したうえ、入園時に保護者に明示しておくという方法があります。

●その理由

入園時に「カスタマーハラスメントに対する行動指針」を保護者に配布したり、ホームページに掲載したりすることで、職員を守ろうとする園の毅然とした態度を示し、職員は安心して業務にあたることができますし、保護者に対して抑止力となり得ます。

4−4.カスハラの事例

●学ぶ必要がある内容

カスハラは社会問題となっており、接客業など様々な業界で被害が深刻です。実際に、幼保の現場でも裁判例を含めて数々のカスハラ事例が存在しますので、事例から多くのことを学ぶことができます。

●その理由

カスハラの定義は理解できても、実際にどのような行為がカスハラとして判断されるのか、それぞれのカスハラ行為に相応しい正しい対応とは何か、どうしても職員に迷いが生じやすいところです。具体的な事例をあげて学ぶことにより、業務中に起こり得ることを想定しながら、理解を深めることができます。

4−5.その他

●学ぶ必要がある内容

特に、経営者や管理者は、関連法規や訴訟リスクなど法的な側面について学ぶことも必要です。また、メンタルヘルスケアや相談窓口の設置など、職員のサポートについても忘れてはいけません。

●その理由

カスハラ行為について法的な根拠を知ることで、園としてカスハラに対し、より毅然とした対応をとることができます。また職員への対応に関する法的知識や、メンタルヘルスケアについて理解を深め、職員の雇用上の法的・道義的責務を果たすことが重要となります。

5.カスハラ研修を活用するためのポイント

園でカスハラ研修を最大限活用できるものにしていくためには、以下の5つのポイントが重要です。

- 研修の選び方

- 講師の選び方

- 外部研修と園内研修の併用

- 園内での定期的な研修の必要性

- 園内研修では内容のPDCAサイクルを導入

それぞれについて、詳しく解説しています。

5−1.研修の選び方

研修形式や学ぶべき項目を説明してきましたが、実際に研修を企画する段階では、どのように研修や講師を選べばよいのでしょうか。近年、カスハラに対する社会的な関心の高まりを受け、多種多様な研修プログラムや専門の講師が登場しています。自園に適した選択をするために、慎重に見極めていく必要があります。

まずは、研修の目的やテーマなど自園の要望を丁寧に洗い出して、研修形式や研修内容を重視して選択することをおすすめします。また、研修費用は複数の研修会社から見積を取って比較し、研修講師の専門分野や実績を見極めて、最適な講師を選定することも大切です。

5−2.講師の選び方

カスハラ研修は、危機管理や臨床心理士など、様々なバックグラウンドを持った講師によって、それぞれの専門分野の知見を活かして実施されています。

ところで、幼保の現場で発生するカスハラ問題の特徴は何でしょう。それは、職員が保護者とほぼ毎日接する機会があり、保護者の我が子のためと言った強い思いや、職員より優位に立っているという誤った認識から、カスハラが発生しやすい土壌があることです。そして、実際にカスハラが発生した場合、園児の登園を拒絶するわけにもいかず、容易に関係性を断つことも難しいことから、カスハラ行為がエスカレートする可能性が高いことがあげられます。

つまり、幼保の現場では、カスハラであるかどうか明瞭な線引きや、粘着質で長期化しやすいカスハラへの毅然とした対応が必要となるため、法的な根拠を抑えたうえで、応答方法や記録の取り方など、法的措置を見据えた具体的な対応手順を習得しておくことが不可欠です。

さらに言えば、幼保業界は、幼稚園・認定こども園・保育園などの園の種類によって、管轄官庁や適用される法令も異なり、それぞれ複雑な制度が設けられています。また、関連法令だけでなく、幼保事業の運営実態や業務内容を理解していなければ、カスハラへの効果的な組織体制や、利用解除(退園)時における適切な対応方法を説明することは難しいでしょう。

このような特徴を持つ幼保現場のカスハラ問題に対し、幼保業界に精通した弁護士が果たす役割は極めて重要です。全国的に、幼保業界に精通した弁護士はまだまだ少ないのが実情ですが、一般的なカスハラとは異なるデリケートな幼保現場でのカスハラ研修講師には、幼保に精通した弁護士をおすすめします。

5−3.外部研修と園内研修の併用

以上のように、外部研修と園内研修には、それぞれにメリットとデメリットがありますが、それぞれのメリットを活かすために、形式を併用して実施することも効果的です。

まず、担当職員が外部研修に参加して最新の知識を収集し知見を広げます。次に、参加した職員が講師となって、持ち帰った知識やノウハウを内部研修を通じて園全体に共有する方法です。担当者に負担はかかりますが、外部研修の資料を配布するだけで終わらずに、外部研修で得たものを園全体に確実に浸透させることができます。定期的に外部研修に参加することを繰り返し、内部研修でさらにブラッシュアップさせていくことで、より理解を深めることができるようになります。

あるいは、内部研修に外部の研修講師を招く方法もあります。企画から運営まで園が主体となりますが、職員がファシリテーターとなって、講師と対話して進行させるような形式をとることで、職員目線でテーマを掘り下げ、職員の疑問などを解消しながら、新たな知見を取り入れるなどして研修を充実させることも可能です。

5−4.園内での定期的な研修の必要性

園内研修をより充実した内容とするためには、年間を通じて定期的に実施することが重要です。

カスハラの定義など基礎知識の理解から始まり、実践的な対応方法の習得、組織体制の検討など、研修内容を段階的に実施することで、職員一人一人の理解と対応能力を確実に向上させます。同時に、園のカスハラに対する危機管理を示すことで、職員が自分は守られているというような精神的な安心感を持つことができるようになります。

5−5.園内研修では内容のPDCAサイクルを導入

研修の回数を重ねていくことは、カスハラへの対応力を確実に高めますが、研修を実施したこと自体に満足してはいけません。

研修をより効果的なものにするためには、研修内容にPDCA(Plan【計画】 – Do【実行】 – Check【評価】 – Action【改善】)サイクルを導入してみましょう。

実際には、次のような手順になります。

手順1:P(Plan = 計画)

現状の園内で発生している(今後の可能性も含む)カスハラについて課題を分析し、研修で職員に習得してもらう知識やスキルについて具体的な目標を設定する。

手順2:D(Do = 実行)

研修では、座学に加え、ロールプレイングなどの実践的な方法を実行し、職員から質や抱えている悩みなどを聞き取る。

手順3:C(Check = 評価)

実施後にアンケートを収集し、職員の理解度や感想を確認するほか、研修後に発生したカスハラに対して対応は適切であったか、研修がどう活かされたか、新たな問題が発生していないかを検証する。

手順4:A(Action = 改善)

評価をもとに、改善策を職員に共有し、カスハラ対応マニュアルや組織体制、次回の研修内容に反映させる。

このように「Plan【計画】 – Do【実行】 – Check【評価】 – Action【改善】」のサイクルを継続的に回していけば、最新の状況に適した、自園オリジナルの研修を実施することができ、定型的な研修よりもはるかに質の高いものになりますから、ぜひ導入することをおすすめします。

6.カスハラ(カスタマーハラスメント)研修の参考動画・参考資料

研修の実施や参加に加え、外部機関が提供するカスハラ研修も大いに役立ちます。

厚生労働省では、「カスハラ対策企業マニュアル」を策定するだけでなく、職場におけるハラスメント対策研修動画を作成し、ホームページで公開していますから、積極的に活用しましょう。

また、厚生労働省が公開する、職場のハラスメントなどの予防・解決に向けた情報提供ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメント防止措置やハラスメントに関する効果的で効率的な相談対応、事実確認方法などに関して、各専門家が対象者を分けて詳しく解説していますから、基本的な知識から理解を深めることができます。動画内で表示されるスライド資料もサイト上に添付してあるため、講義を受けるような形式で視聴でき、充実した内容となっています。

▶参照:厚生労働省「明るい職場応援団」が提供する「ハラスメント対策研修動画」と「参考資料」

・【動画】Ⅰ.職場におけるハラスメント対策(事業主向け)[46:27]

・【資料】職場におけるハラスメント対策(事業主向け研修)(pdf)

・【動画】Ⅱ.職場におけるハラスメント対策(相談窓口担当者向け)[37:16]

・【資料】職場におけるハラスメント対策(人事労務担当者・相談窓口担当者向け研修)(pdf)

・【資料】職場におけるハラスメント対策(カスタマーハラスメント対策)(pdf)

また、各ハラスメントをドラマ仕立てで再現するなど、園内研修での視聴にも利用できるような短い動画も公開しています。カスハラについて初めて学習する方でも理解しやすくなっていますから、研修動画の資料としてぜひ活用してみましょう。

▶参照:厚生労働省「明るい職場応援団」が提供する「動画で学ぶハラスメント」

※ただし、申請等は不要であるものの、社内研修で利用する場合、出典を明記する必要があります。営利目的での使用はお控えください。

・【動画】従業員を守るため、カスタマーハラスメント対策に取り組もう!

・【動画】カスタマーハラスメントとリモートハラスメントの実態

・【動画】動画で学ぼう「カスタマーハラスメント」

7.弁護士法人かなめの「カスタマーハラスメント研修」の事例と体験者の感想

弁護士法人かなめでは、幼保特化型弁護士による研修講師サービスを実施していますので、実際に実施した研修を一部ご紹介します。

7−1.研修テーマ「保育園におけるカスタマーハラスメントへの対応と対策について」

(1)実施研修の概要

幼保の現場で働く約30名の職員向けに実施した研修では、そもそもカスハラとは何か基本的な知識について理解を深めていただき、幼保現場でよく発生するカスハラの実例について、実際に弁護士として対応した経験も踏まえて解説しました。

また、講師の弁護士がクレーマー役となり、参加した職員に実際にカスハラ行為を行って、どのように対応するべきかロールプレイング形式で体感してもらいました。例えば、カスハラ対応のやり取りの中で、相手から「責任者を出せ!!」と迫られた時に職員がどう回答するべきか、「謝罪文を書け!!」と言われたら書いてよいのか参加者に制限時間内に考えていただき、正しい対応方法を理由を交えて説明しました。

▶参考:実際のカスハラ研修で利用した資料の一部

(2)参加者のアンケートの紹介

実際に、弁護士法人かなめで実施した「カスハラ研修」の依頼者の皆様からは、以下のようなご感想をいただき、大変ご好評いただいています。

▶参考:「カスハラ研修」の依頼者の声を一部ご紹介

●「幼保現場で実際に起こった具体的な事例をたくさんあげて解説していたので、実際にカスハラが起こった時に役立つと思った。」(M.I 様)

●「今までは自分たちのカスハラ対応に自信がなかったが、法律的な面から解説してもらうことで、法的根拠があることを知り、自分たちの対応は間違っていなかったと安心することができた。」(K.H 様)

●「講師の弁護士がクレーマー役となる想定問答がとてもリアリティがあった。対応職員役の参加者がうまく回答できたとしても、さらに詰め寄って追及していくので、本当にカスハラを体験しているような感覚になり、正しい対応を訓練していかないと実際に起こった時に対応できないと実感した。」(S.O 様)

●「YouTuberへの対応など今時の事例が盛り込まれていたり、一般人では知らない刑事事件や警察の事情なども話してくれたりして面白かった。」(S.H 様)

8.弁護士法人かなめの「カスハラ研修」サービスの特徴とは?

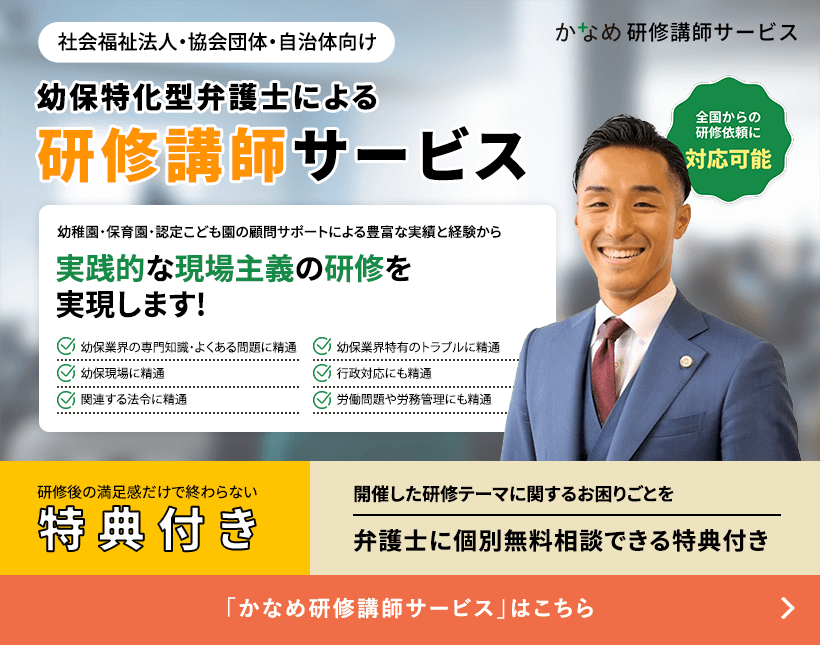

※画像

弁護士法人かなめでは、カスハラについてその実態、原因から対処方法、予防策まで、園がカスハラに対応していくために必要な知識を身に付けられる「かなめ研修サービス」を実施しています。

弁護士法人かなめ”ならでは”の研修となっており、その代表的な特徴を3つご紹介します。

- (1)幼保事業特化弁護士による専門性の高い研修

- (2)幼保業界のカスハラへの対応経験が豊富

- (3)幼保事業者への研修経験も多数

以下で詳しく解説していきます。

8−1.幼保事業特化弁護士による専門性の高い研修

幼保事業に特化した弁護士かなめの弁護士は、幼保業界特有のトラブルや、現場の事情、行政対応に加え、不適切保育・虐待・不祥事発生時の対応にも精通しています。全国の幼保事業所様に顧問弁護士としてご契約いただき、各地域の行政対応の特徴などにも精通していますので、カスハラ事案が発生した際の行政対応も網羅して研修をすることが可能です。

8−2.幼保業界のカスハラへの対応経験が豊富

弁護士法人かなめでは、日々、数百の幼保関連の顧問先様の園からのご相談に対応しています。ご相談の中にはカスハラ対応も多く含まれており、多くの事案の集積から、実際に発生した事例をもとに、具体的な問題点の指摘や実践的な解決策の提示が可能です。

8−3.幼保事業者への研修経験も多数

全国の数百の顧問先様はじめ、幼保関連団体や行政、社会福祉協議会などの皆様に弁護士法人かなめの研修サービスをご利用いただいています。弁護士一人一人が幼保事業に精通し、豊富な研修講師実績を有しております(2024年は幼保や福祉のほか様々な業界の事業所様・法人様向けに年間約60件近い研修を実施)。

▶参考:最近のカスハラ研修の実績例

- 教育・福祉現場におけるカスタマーハラスメント対応の注意点

- 児童生徒指導と保護者対応への対策と準備〜対抗策も踏まえて〜

- 保育園におけるカスタマーハラスメントへの対応と対策について

等

9.弁護士法人かなめの幼保業界向け「カスハラ研修講師」サービスのご案内

弁護士法人かなめの幼保業界向けの「カスハラ研修講師」サービスの具体的な内容と研修費用についてご紹介します。

9−1.弁護士法人かなめの幼保業界向け「カスハラ研修講師」サービス

弁護士法人かなめは、幼保特化型法律事務所として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から、実践的な現場主義の研修を実施しています。

具体的には、所属する各弁護士が、幼保業界に関連する法律に精通するだけでなく、幼保業界特有のトラブル、幼保業界の専門知識やよくある問題にも精通していますので、一般的なカスハラ研修のように「言っていることはわかるけど、一般論すぎてどう活かせばいいのかよくわからない」というストレスを感じません。

また、研修について事前にご要望を伺い、各事業所様・団体様にあわせてカスタマイズした研修を実施することが可能です。

▶参考例:カスハラ研修のプログラム例

①挨拶・自己紹介(5分)

②講義:以下の内容を詳細に解説(50分)

・幼保現場でのカスハラとは

・カスハラ対応ができない場合の事業リスク

・カスハラ対応の原則

・カスハラ対応のポイント

(具体的な対応方法、弁護士・警察・行政との連携、マスコミ・保護者会対応など)

・カスハラ裁判例

・カスハラ予防に向けた取り組み

など

③想定問答(ロールプレイング方式)(25分)

④質疑応答(5分)

⑤まとめ・挨拶(5分)

(合計90分)

現在、カスハラ研修の講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、弁護士法人かなめの「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。

9−2.研修費用

講師料・研修基本料は、弁護士法人かなめの所属弁護士による料金と、代表弁護士 畑山浩俊による料金が異なります。詳しくは以下の料金情報をご覧ください。

講師料・研修基本料

●所属弁護士が講師の場合

・10万円(税別)+実費(交通費・宿泊費等)

●代表弁護士 畑山浩俊が講師の場合

・20万円(税別)+実費(交通費・宿泊費等)

- ※訪問の場合は、交通費、遠方の場合は宿泊代をご負担いただきます。

- ※オリジナル研修など、研修内容によって料金は変動することがございます。

- ※土日祝、遠方への出張(派遣する講師の所属弁護士会をベースに考慮)の場合、講師費用のご負担は20%増とさせていただいております。

まずは、開催方法や研修テーマなど、ご要望をヒアリングさせていただいたうえで、お見積をご提示させていただきます。

9−3.お問い合わせ方法

お申込みフォームをご用意していますので、研修講師ご依頼に関してお問い合わせ下さい。検討段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。

10.まとめ

この記事では、カスハラ研修に関して、その目的や効果、研修の種類ごとのメリットやデメリットなど基本的な情報を説明したうえで、カスハラ研修でめざすべき目標(ゴール)と、学ぶべき内容(テーマ)、活用ポイントにまで踏み込んで、詳しく解説しました。

カスハラ研修を実施し、正しい知識と、カスハラへの対応方法が園に浸透することで、カスハラから職員を守り、職員が安心して働ける職場づくりを実現することができるはずです。健全な園の運営に向けて、ぜひ、カスハラ研修を活用していきましょう。

幼保業界に特化した弁護士法人かなめでは、実際に、数多くのカスハラに関するご相談に対応してきた実績があります。ご相談への迅速で的確なアドバイスはもちろんのこと、場合によっては対応窓口を代行し直接対応にあたってきました。このように幼保現場を間近で見てきた弁護士だからこそ、より現場の実情に則した研修を実施することが可能です。

また、全国の数百にのぼる顧問先様をはじめ、幼保関連団体や行政、社会福祉協議会などの皆様に弊所の研修サービスをご利用いただき、高い評価と豊富な研修実績を誇っています。

弁護士法人かなめが実施するカスハラ研修について、その特徴やお申込み方法についても紹介しましたので、カスハラ研修をどうやって実施しようか悩んでいる園の皆さん、幼保現場に精通しているカスハラ講師を探している園の皆さんは、ぜひこの記事をご覧いただき、まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。

11.【関連情報】カスハラに関するお役立ち記事一覧

この記事では、「カスハラ研修とは?必要性や効果、学ぶ内容、活用方法を事例付きで解説」として、幼保業界におけるカスハラ研修について解説してきましたが、この記事でご紹介していないカスタマーハラスメントに関するお役立ち情報も以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。

・カスハラ対応を弁護士に相談するメリットとは?役割や選び方、具体例も解説

・記事更新日:2025年11月26日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

モンスターペアレント対応、児童保護者との契約に関するトラブル、保育事故、債権回収、労働問題、感染症対応、不適切保育などの不祥事対応、行政対応 etc....幼保現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と幼保事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から児童保護者とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する顧問弁護士サービス「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている幼保事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ幼保研究所」の記事の著者で「幼保業界に特化した弁護士」が担当。

保育園・幼稚園・認定こども園などの経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「児童保護者との契約関連」「保育事故」「感染症対応」「不適切保育などの不祥事対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

幼保特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「幼保業界のコンプライアンス教育の実施」「幼保業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「モンスターペアレント対応研修」「各種ハラスメント研修」「不適切保育・不祥事対応に関する研修」「保育事故に伴うリスクマネジメント研修」「個人情報保護に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、幼保事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。