「うちの子が夜寝ないので、うちの子だけお昼寝から1時間早く起こしてほしい。」

「うちの子が担任の先生にいじめられたと言っている、どうしてくれるんだ!担任に家まで来て謝らせろ。」

「持ち物や行事日程の連絡が遅いのは業務怠慢だ。園に運営能力がないので、市の窓口に連絡させてもらう。」

「園庭の滑り台で怪我をした。滑り台はもちろん、他の遊具も危ないから全部撤去しろ。」

日々業務に追われる中、保護者からこのような要望を受けて苦慮することはありませんか?

保護者からの要望や意見は、園運営の改善につながることも多く、本来は真摯に受け止める必要があります。しかし、いわゆる「モンスターペアレント」と呼ばれる保護者には、事情を丁寧に説明をしても納得してもらえず、対応に時間を割かれて職員が疲弊している、という現場の声は少なくありません。

保護者の対応に恐怖を感じたり、出勤そのものに心理的負担が生じたりして、中には休職や離職を考え始める職員が出てくることもあり、貴重な人材を失うことになりかねません。また、園は、職員に対して安全配慮義務を負っていますから、このような状況を認識しながら放置すれば、メンタルヘルス不調を訴えた職員から損害賠償請求を受けることも起こり得るのです。

今のところ大きく問題化していない園でも、現に、職員が日常の些細なやり取りにストレスを感じている保護者は存在し、やがてモンスターペアレントになる可能性が潜んでいることもあります。モンスターペアレントは将来的にどの園でも発生し得る問題です。

まずは、園として、モンスターペアレントの定義や判断基準などの基本的な知識から理解を深め、さらに、実際に起こった具体的な事例を参考にしながら、正しい対応方法を知ることが大切です。

この記事では、モンスターペレントとは何なのか、その特徴や具体的な事例を紹介したうえで、現場で活用できる、より実践的な対応方法について解説していきます。最後までお読みいただくことで、いざという時に、モンスターペレントを過度に恐れることなく、正しい対応に向けたアクションを起こせるようになるはずです。

それでは、見ていきましょう。

この記事の目次

1.モンスターペアレントとは?

まずは、モンスターペアレントとは何かについてみていきましょう。

1−1.モンスターペアレントの意味

モンスターペレントとは、“保育園、幼稚園、こども園、学校などの保育・教育現場に対して、自己中心的かつ理不尽な要求や過度な苦情を繰り返す保護者”をいいます。元小学校教諭の向山洋一氏が2007年に命名した和声英語と言われ、「モンペ」「モンペア」と略すこともあります。1990年代後半頃から学校現場では保護者からの不当な要求が深刻化し、やがて社会問題として取り上げられると、2008年にはテレビドラマ化されるなど世間からも注目を集めました。

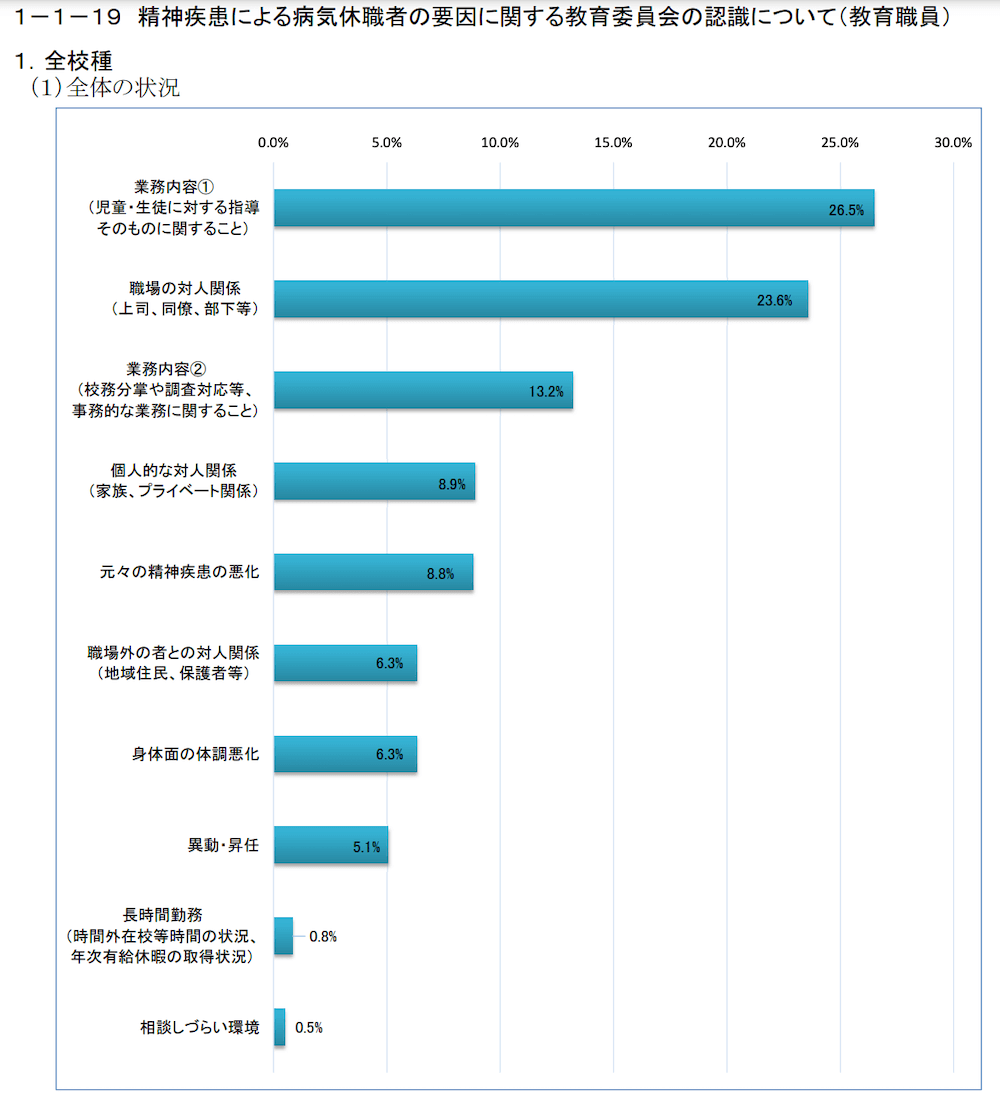

現在でもなお問題は解消されておらず、文部科学省の「令和5年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果(概要)(PDF:532KB) 」によると、教育職員の精神疾患による病気休職者数が過去最多となっており、原因の一つとして「職場外の者との対人関係 (地域住民、保護者等)」があがるなど、保護者対応に苦慮し精神を病む教員の姿があります。

▶参照:文部科学省「1-1-19 精神疾患による病気休職者の要因に関する教育委員会の認識について(教育職員)」(PDF:144KB)

さらに近年では保育園や幼稚園、こども園など、保護者と密に接する場所はもちろんのこと、塾や放課後デイサービスといった学校外でも出現しており、子供と関わる仕事の現場では非常に身近な問題となっています。

他にも近年では「毒親」や「ヘリコプターペアレント」といった、子供の心身の成長に悪影響を与えている親を揶揄する言葉が聞かれますが、いずれも親の問題行動の矛先は子供であって、モンスターペアレントとはまた違う社会問題として指摘されています。

1−2.モンスターペアレントの類義語

次に、モンスターペアレントと意味が似ている2つの言葉を説明していきます。

(1)クレーマーとの違い

クレーマーとは、“企業などに対し、商品やサービスの欠陥・接客態度などについて、しつこく苦情を言う消費者”をいいます。クレーマーは、一般的にマイナスのイメージがありますが、通常の正当なクレームは園の運営改善に活かされ、保育・教育サービスの向上に繋がります。一方、言いがかりをつけて金銭の補償を要求するなどの理不尽なクレームは、園の健全な運営を妨げるため、クレーマーの主張を見極めて対応する必要があります。

広義では、モンスターペアレントもクレーマーの一種と言えますが、モンスターペアレントは理不尽で悪質なクレームを訴える保護者や家族を指すのであり、保育・教育現場で起きる問題である以上、介在する子供への配慮も必要とされ、園や学校側から一方的に関係を遮断することができない点が特殊で、より問題を難しくしています。

(2)カスタマーハラスメントとの違い

カスタマーハラスメントとは、「カスハラ」と略され、厚生労働省が策定した『事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第五号)』を基に作成された『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』において、以下のように記載されています。

“顧客などからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの”

その具体例として、暴行や脅迫、威圧的な態度、土下座の強要などの行為、場合によっては金銭の要求や商品の交換、土下座を除く謝罪の要求などがカスタマーハラスメントとして列挙されています。

なんらの要求があるわけではないにもかかわらず、職員を執拗に怒鳴ったり、暴力を振るような行動をされる場合には、そのような行為自体がそもそもカスハラですし、このようなレベルに至らなくとも、園にとって対応の義務のない内容であった場合、そのことを説明したにもかかわらず要求を続ける場合には、カスハラと判断すべきです。

そして、仮に要求自体は、全く義務がないとは言えないことであっても、その要求態様が、執拗で、昼夜問わず長時間の対応を要求をしてきたり、責任者や職員全員の謝罪を要求してきたり、不必要に職員を罵倒したり暴力を振るってくるような場合など、要求の態度・態様に問題がある場合にも、カスハラとして対応にあたりましょう。

園がモンスターペアレントから受ける、自己中心的かつ理不尽な要求や悪質なクレームは、通常のクレームとは大きく異なるものであって、さらに暴言や威圧的な態度が加わるならば、職員の心身の健康や安全が脅かされ、園の運営を妨げる明らかなカスタマーハラスメントと言えるのです。

▶参照:幼保の現場で発生するカスハラについては、以下の記事で具体的な事例をとりあげて解説していますのであわせてご参照ください。

2.モンスターペアレントは増えている?

近年、話題になることが多いモンスターペアレントですが、実際にモンスターペアレントは増えているのでしょうか。

以下では、モンスターペアレントに関する統計を紹介します。

2−1.モンスターペアレントに関する統計

モンスターペアレントという言葉の持つ印象から、用語として使用することが保護者と教育機関の対立を煽る方向に働くのではないかという懸念からか、カスタマーハラスメントと違って、モンスターペアレントという用語を用いた公的機関の指針や対応マニュアル、人数やその推移について直接的に集計した公の統計データは、現在のところ見当たりません。

また、モンスターペアレントに関する調査は、学校現場での調査が中心となっており、幼保業界での実態が統計的に明らかになっていない部分が多々あります。しかし、保護者とより密接に関わる幼保業界にとって、卒園直後に接続する学校現場の調査結果は関連性が高いものと考えられ、参考にしてよいでしょう。

ここでは学校現場に関する統計資料を2つ紹介しますので、一緒に見ていきましょう。

一つ目は、公立学校共済組合の「ストレスチェック分析結果報告書」です。保護者対応に苦慮している教職員数から近年のモンスターペアレントが及ぼす影響を知ることができます。

二つ目は、東京都教育相談センターがまとめた資料として「学校問題解決のための手引き」があります。学校と保護者や地域住民との間で生じた学校だけでは解決困難な問題を取り扱う学校問題解決サポートセンターの相談件数や、東京都教育相談センター実態調査から、学校問題を通してモンスターペアレントの状況が具体的な数値で現れています。

2−2.モンスターペアレントは増加傾向

それでは、それぞれの統計から見えてくるモンスターペアレントの傾向を詳しく説明します。

まず、公立学校共済組合によるストレスチェック分析では、若手(20・30歳代)において、具体的なストレス要因として、2016年時点では上位5位に入っていなかった「保護者への対応」が2022年時点では上位5位以内に入っていることがわかります。

それらすべての保護者がモンスターペアレントとは言えないものの、教職員にとって保護者対応の負担が近年上昇傾向となっていると考えられます。

そこで、保護者対応の負担を軽減させようと、政府が問題解決のための支援体制の構築を目指したり、自治体が保護者対応窓口を設置したりするなど、行政によって解決に向けた様々な施策が実施されています。

中でも、東京都教育委員会の施策展開の一事業として開設された東京都教育相談センターは、学校だけでは解決が困難な問題の相談窓口として、学校、保護者及び地域住民等からの相談を受け付ける「学校問題解決サポートセンター」を平成21年5月に開設しました。

このサポートセンターに寄せられる相談実績に基づいた調査によると、平成22年度から令和2年度までの電話相談は、発足当時は200件台の相談件数でしたが、平成26年度以降に増加し令和2年には600から700件台の相談件数で推移しています。

また、学校問題の実態について都内全公立学校を対象に実施された調査では、問題が発生した学校数から算出した発生率において、平成20年には約9%に当たる学校で理不尽な要求が繰り返し行われており、令和3年には約12%に当たる学校で学校問題が発生している状況であると報告されました。内容ごとに分類すると特に「児童・生徒の指導に関わる学校の対応への不満から発展するケース」が圧倒的に多く、モンスターペアレントが増加していると考えざるを得ない実態となっています。

2−3.モンスターペアレントが増えたのはなぜか?

20年近くも前から社会問題として認識されてきたモンスターペアレントは、なぜ増え続けているのでしょうか。モンスターペアレントになる親とならない親は何が違うのでしょうか。社会的背景も含めた原因をいくつか挙げてみたいと思います。

(1)親の孤立化

近年は核家族化が進み、日頃から子育てに協力してもらったり、悩みや不安を相談したりできる人が身近にはいないという親は増える一方です。だれにも頼らず独りで子育てせざるを得ない環境は、周りとのコミュニケーション不足を常態化させ、その結果、本来であれば連携を取る必要がある保護者と園の間にもコミュニケーション不足が発生し、ちょっとした行き違いから問題は大きくなりがちです。

(2)園や学校に対する不信感の増大

重大事故や不適切保育、職員や教諭による犯罪や不祥事など、世間を騒がせるニュースの影響から、保護者の園や職員に対する不信感・不安感は増すばかりです。園を直接利用するのはまだ十分に判断能力がない子供であり、利用時間中、保護者はその場にいることができません。そのため、見えない部分が多い園の運営に疑念を抱き、このまま自分の子供を任せておけないと考える保護者が多くなっています。

(3)消費者としての権利意識の高まり

日本の消費者保護政策の一環として1994年に施行された製造物責任法(PL法)により、製造物の欠陥に関する損害賠償において消費者はより有利な立場となりました。また、競争社会では消費者の満足度を優先した過剰サービスなどにより、消費者の権利意識は高まりを見せてきました。保護者は自分の子供が他の園児より損するような待遇を受けることに我慢できなかったり、「保育料を払っているこちらが満足するような保育・教育サービスを園は提供するべき」といった保護者が優位に立つような意識を持つ保護者が増えています。

(4)メディア環境の変化

インターネットやSNSの普及にともない、子育てに関してさまざまな情報を得ることができるようになりました。一方で、一部の間違った考えや情報を鵜呑みにしたり、不満をすぐに共有できたりすることで、自分の考えは間違っていないと判断を誤ったり、怒りを抑制できずに不満を感情的に爆発させたり、時には不特定にクレームを発信することで承認欲求をみたす人が増えてきました。

3.モンスターペアレントになりやすい人の特徴や心理

では、前記のような社会的背景の中、どのような人がモンスターペアレントになりやすいのでしょうか。ここでは、モンスターペアレントになりやすい人の特徴や心理状態について解説します。

3−1.モンスターペアレントになりやすい人の特徴

まずは、その特徴について、いくつかに分類してみたいと思います。

(1)短気

日頃から怒りの沸点が低く、言葉の選び方や言い方がきつく、要望に対して迅速な対応や問題解決を求めるタイプです。要求そのものより、要求する態度が職員にとっては威圧的に感じ、焦燥感や恐怖心を煽ります。要求に対して、園がすぐに返答しなかったり、手間取っていたりすると、我慢することができずにイライラして、より攻撃的になります。

(2)承認欲求が強い

他人に認められたい気持ちは自然なものであり、家事・育児や仕事の頑張りに繋がるなど、承認欲求はある程度必要なものです。しかし反面、承認欲求が強すぎると、自分の要求が通ったり自分の子供が褒められたりすることには気分を良くしますが、自分の要求に園から反論されたり子供が職員から注意を受けたりすると気分を害し、自分が認められるまで相手をけなすことを止めません。

(3)正義感が強い

正義感が強いあまり、他人の不正や不道徳的な行為を許せず、他人を批判したり、排除したりしようとします。たとえ厳しいことでも自分が伝えなければと動き、さらにそれだけでは足らずに、相手が白旗を上げるまで行為者の責任を追及しようとします。園の運営や職員の指導方法にも口を出し、我が子のため、他の園児のためと言って、自分の物差しを基準に判断し、正しいと信じて押し通してきます。

(4)権威主義的な志向

社会的責任がある仕事や役職にある人が多い傾向にあるようですが、プライドが高く自分の地位や権威を振りかざし、特別な計らいを求めます。園と保護者の間は本来対等であり優劣関係はありませんが、お金を払って利用している保護者に対しては、園は当然こうあるべきであるといった凝り固まった考えを持ちます。

3−2.モンスターペアレントの心理状態

では、こういった特徴をもつモンスターペアレントは、どのような心理状態にあるのでしょうか。主に以下の2点であると考えられます。

(1)弱みを見せたくない

威圧的な態度を取ったり、攻撃的に相手を責め立てる人は、実は自分に自信がなく、自己肯定感が低いと言われています。

自己肯定感が高ければ、相手の状況や考えを受け入れることができるため、そもそも理不尽な要求自体をすることがありません。たとえ何かしらの要求があるとして、園が要求通りに応じてくれなかったり、反論されたりしても、余裕を持って接することができ、自分の価値を貶めるような言動を選択することはしません。

しかし、モンスターペアレントは、自分に自信がなく、周りからどう思われるかで自分の価値が左右される傾向にあり、攻撃は最大の防御と言いますが、弱い自分を見せまいと、攻撃される前に相手を負かそうとして攻撃的になるのです。

(2)優位に立ちたい

承認欲求が強すぎるモンスターペアレントは、園や職員にミスや問題を指摘することで「私が教えてあげた」と承認欲求を満たします。理詰めで職員を責め立て、言い返せない様子を見ることで満足感を得て、自分が相手よりも優位であることを示そうとします。

一方で、自分が下だと思っている相手に反論されると、怒りを増幅させ、なんとしてでも屈服させようと躍起になり、執拗に要求を繰り返し、エスカレートさせていきます。誠実に対応し低姿勢を貫く園や職員に対して、相手が逆らえないように委縮させ、常に優位な立場を維持することで、自己の優越感を保ち、自己肯定感を満たしているのです。

いかがでしょうか。このような特徴や心理はだれしも多少は持っているものですよね。現代社会全体で心身共に疲弊しストレスを抱える人が増え、自己肯定感が低く、自分と違う考えや価値観を受け入れない不寛容な社会が広がっていると言われています。精神的に余裕がなくなって来た時には、だれでもモンスターペアレントになる可能性はあると言えるのではないでしょうか。

4.モンスターペアレントの種類

さて、モンスターペアレントにはいくつかの種類がありますが、主に「自己中心型」と「病的型」の2つがあげられます。

4−1.自己中心型

代表的なモンスターペアレントのタイプは「自己中心型」です。

「うちの子をお遊戯会の主役にしろ。」「うちの子がまだ箸が使えないのは園の教育が悪いせいだ。箸が持てるようにしっかり教育して。」「園で汚れた服は洗濯してから返却しろ。」など、自分勝手で自己中心的な主張をします。現代の多くの親は、働きながら家事や子育てをし、時間的にも経済的にも余裕がありません。時間的余裕のなさから、園ともコミュニケーション不足に陥り、自分の思い通りにならない時にストレスを感じがちです。

また、こういった性格の保護者は、親の孤立化を受けて、子供を立派に育てようと必死になるあまり、我が子を自分の所有物であるかのように捉え、子供に対し過保護や過干渉に陥りがちです。園は集団生活の場であって、他の園児と平等に保育・教育サービスが提供されるものであるのに、我が子中心に考えてしまいます。

さらに、近年では消費者としての権利意識の高まりから、一部の保護者に「保育料を支払っているのだから、保育士は保護者の要望に応えて当然」といった、保護者が園よりも優位な地位にあるとの偏見を持ちがちで、自分が満足するための理不尽な要求を押し通そうとするのです。

4−2.病気型

一方で、モンスターペアレントの言動をとる保護者の中には、自身が精神的疾患であったり、脳機能の障害により、物事の捉え方や行動のパターンが独特で、社会一般とのズレがきっかけになり、社会的コミュニケーションに支障が生じるような保護者もいます。

大変デリケートな問題で、素人判断で決めつけることはできませんが、話が支離滅裂で意味が全くわからない場合や、実際に起こっていないことをあたかも事実のように話す場合など、要求の内容が合理的ではないと考えられる際には、病的なものが隠れている可能性もあると考え、より慎重に対応にあたる必要があります。

5.モンスターペアレントと通常のクレームの判断基準

ところで、モンスターペアレントとクレームという言葉をセットで考える方も多いのではないでしょうか。しかしクレームと一口に言っても、必ずしも理不尽な内容ばかりではありません。

以下では、「通常のクレーム」と「モンスターペアレント」とを見分けなければならない理由と、具体的な見分け方のポイントを説明します。

5−1.通常のクレームには真摯に対応すべき

通常のクレームは、本来は保育・教育サービスに対する苦情や改善要求として、園にとって、サービスの行き届いていなかった点を改善し、園児やその保護者とコミュニケーションを図り信頼関係を築く上で重要な指摘です。そのため、園としては耳の痛いことであっても、まずはクレームの内容をしっかりと聴き取り、真摯に受け止め、事実関係を調査の上、改善に繋げようという姿勢が必要です。

5−2.通常のクレームとモンスターペアレントの見分け方

これに対し、クレームの内容が園に義務のないことを求めたり、不当な内容を求めるものである場合は、モンスターペアレントであることを疑いましょう。

また、クレームの内容に一定の合理性がある場合でも、その態様が以下のような場合、モンスターペアレントであることを疑いましょう。

- 説明をしているにも拘わらず同じ話を繰り返す。

- 長時間居座り帰らない。

- 昼夜問わず電話やメールをしてくる。

- 職員を全員呼びつけたり、園長を出せと要求したりする。

- 何かにつけて金銭を要求する。

- 不必要に職員を罵倒する。

- 園児から見て遠い親族からのクレームである。

- 面談時、スマホで動画撮影をしてくる。

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

ここであげているモンスターペアレントの見分け方は一例であり、実際には通常のクレームかモンスターペアレントかの線引きが難しい場合もあります。

例えば、毎回の対応時間は長時間ではないし開園時間中だけど回数は頻繁である、大声や粗暴な言動とまでは言えないけど職員がストレスを感じているなど、複数の事情が絡み合って対応に苦慮するような場合があります。

モンスターペアレント対応は初動が肝心です。そのような場合には、外部の専門家、できればモンスターペアレント対応に詳しい弁護士になるべく早期に相談し、対応方法を選択することをおすすめします。

6.保育園・幼稚園・こども園など幼保の現場で実際によくある事例

ここでは、モンスターペアレントによる不当で理不尽な要求について、その具体的な事例と弁護士法人かなめで実際に対応した事例を紹介します。

6−1.具体的な事例

モンスターペアレントが起こす問題には様々な事例がありますが、大きく4つに分類し、それぞれの具体例について紹介します。

(1)過剰な要求

- 「会社に遅刻するからオムツ替えは園でやって。」

- 「うちの子がまだ箸が使えないのは園の教育が悪いせいだ。箸が持てるように教育しろ。」

- 「電車の時間のせいでお迎えに間に合わないから、無料で10分延長させて。」

などといった、園では応じる義務のない無理な要求を突きつけたり、保育・教育方法に過度に介入してくることがあります。

(2)過干渉・過保護的な要求

- 「集合写真を撮る時は、背が低いうちの子を一番前にして。」

- 「朝すぐはご飯が食べられないから、昼ご飯までの間に園で補食をあげてほしい。」

- 「うちの子がAちゃんからいじめられていると言っている、Aちゃんだけでなく、うちの子がいじめられているのを見て見ぬふりをしているすべての園児とその保護者を注意してほしい。」

などと、他の園児と比較して、自分の子供が有利となるよう求めたり、子供の自主性を尊重せずに園の指導に干渉してきたりします。

(3)攻撃的な口調・威圧的な態度

- 「なんですぐ病院に連れて行かなかったのか、家に来て謝罪しろ!!!」

と怒鳴って職員に威圧的な態度を取り、職員が委縮するような脅迫的な言動をします。また、直接その問題に関係のない他の保護者を巻き込み、LINEグループで繋がるなどして情報を共有し、園に改善を求めるよう集団で圧力をかけることもあります。

(4)クレーム拡散・訴訟の示唆

- 「園庭遊びの時にうちの子園児から目を離しているのを見た、うちの子がケガした時は損害賠償させてもらう。」

- 「”先生が冷たい言葉で叱って園児を泣かせていた、不適切保育が行われいている”と園の口コミに書いてありましたよ。」

- 「帰宅したら子供の体に発疹がある、給食のアレルギー対応を怠ったのではないか、市に通報する。」

と、訴訟などをちらつかせたり、SNSや口コミサイトでネガティブな情報を拡散したりして、園に焦燥感を与えるような言動をします。

6−2.弁護士法人かなめで対応した事例

弁護士法人かなめでは、これまでに数々のモンスターペアレントに関する相談を受けてきました。具体的には、以下のような相談を受け、対応しました。

事案1:園が導入している感染症対策が気に入らず、執拗に自分が望む対策を求めてきていた事例

新型コロナウイルスが流行していた際、園としては十分な対策をとっていたものの、特定の保護者が、独自の見解やこだわりに基づいて、追加の対策を求めてきました。

弁護士法人かなめでは、現在の対応は園としての方針であること、これ以上の対応はできないことを明確に伝えた上で、今後同じ要求をしてきた場合も、同様の回答をし続けるようアドバイスをしました。

そうしたところ、徐々に要求はフェードアウトし、対応に苦慮することはなくなりました。

事案2:過去に発生した園に責任のない保育事故について、結果が納得できないとして、園に対して繰り返し説明や対応を求めてきた事例

過去に、園内で園児が怪我をする事故が発生した際、加入している任意保険会社で調査をしたところ、結論として園側には過失がなかった判断されたため、園内で事故が発生したことについての謝罪のみで対応を終了していました。

しかしながら、説明をしても納得をせず、「園が事故を隠蔽している」「保険会社がグルになっている」などと言いがかりをつけ、市役所等にも何度も連絡をされ、様々な対応を強いられていました。

弁護士法人かなめでは、一度書面で、改めて事故の経緯を説明の上、これ以上の対応ができない旨をはっきり記載するようアドバイスし、書面内容をチェックの上、園名で送付をしていただきました。

その結果、当該保護者は、初めは電話等で同様の主張をしていましたが、その後は大きなクレームはなく、無事に卒園されました。

事案3:保育士に対して業務を妨害する様々な言動や行為を止めなかった保護者の事例

子どもを預けた後もなかなか帰らず、保育室内を凝視し、保育の仕方が気に食わないと、業務時間中であるにもかかわらず保育士を呼び出して問い詰めたり、保育時間中に子どもが軽い怪我を負ったことに対し、面談時に保育士を罵倒し、スマホで面談の様子を動画撮影するなど、職員に対する威圧的な言動や、肖像権を侵害する行為、平穏な業務を妨害する言動を止めない保護者がいました。

弁護士法人かなめでは、重要事項説明書に記載されている契約の解除事由に該当すると判断し、保護者に対して保育契約を解除する旨の通知書を出し、退園していただきました。

▶参考動画:上記のような、保護者のクレーム対応時に承諾なしに動画撮影をしてくれるような場合は拒絶できるかどうかについてなど、その対処法を解説した動画を公開していますので、参考にしてください。

【弁護士法人かなめのワンポイントアドバイス】

三つの事例からもわかるように、モンスターペアレント対策の基本は、園側のスタンスをはっきりさせることです。

できることとできないことをはっきりさせ、対応するのかしないのかを具体的に決めておかないと、対応時に曖昧な発言となり、揚げ足を取られたり、できない約束をさせられたりし、問題が拡大します。

詳しくは、次の段落「7.モンスターペアレントに対する正しい対処方法」以降で説明しますが、この点をしっかり念頭において、対応に臨むようにしてください。

7.モンスターペアレントに対する正しい対処方法

最初にモンスターペアレントの対応方法について、簡単に手順をご紹介します。

- 1,モンスターペアレント対応の前段階

- 2,理不尽なクレームだと判断した場合の対応の基本

- 3,電話・対面・メール等の書面などケースごとの具体的な対応方法

- 4,弁護士へのすみやかな相談

以下で、各手順ごとに詳しく解説していきます。

7−1.モンスターペアレント対応の前段階

(1)要求内容の事実確認

要求には、「通常」の要求と「理不尽」な要求があります。

通常の要求については、真摯に対応をしなければ、園の信用を失い、園児や保護者との信頼関係を壊してしまうことになります。そのため、まずは要求の内容を聞き取った段階で、その事実確認をしっかりと行うことが重要です。

▶参考例:

例えば、怪我やアレルギー食材の誤食等、園児の身に危険が及んだ事案での要求であった場合、保護者としても冷静でいられないケースがあり得ます。

そのような場合に、「これは理不尽な要求だ!」と即断して対応を誤ると、紛争を拡大することにもなりかねません。

また、要求の原因となっている事情が事実であるか否かにより、その後の対応内容は大きく変わることになります。

(2)非のある部分とない部分を把握する

事実確認をする中で重要なことは、要求の内容のうち、園に非のある部分、つまり、園としてなんらかの行動をとるべき法的義務がある部分を割り出すことです。

▶参考例:

例えば、保育園児が外遊び中に転倒し、頭を打って怪我をした、というような事故が発生した場合に、「病院に連れていくこと」は、保育所保育指針に基づいて当然園として行うべき義務があります。

しかし、「怪我が治癒するまでの治療費をすべて園が負担する」「保護者が病院の付き添いで仕事を休んだ分の給与を園が補償する」といった内容になってくると、そもそも法的義務があるか否か、あるとしてどの程度の法的義務があるかについては、少なくとも事故の初期段階ではわからない場合もあります。

このような場合には、「さらなる事実確認が必要であること」を丁寧に説明し、それにも拘わらず、法的に義務がないか、現段階で義務の有無が不明であることを執拗に求めてくる場合には、理不尽な要求であるという前提で対応を検討しましょう。

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

よく相談の中で、「事故が起きたときに謝っていいの?」という質問を受けます。

結論として、道義的な意味での謝罪は行ってもらって差し支えありませんし、むしろ行うべきです。このような謝罪をしたからといって、法的な損害賠償義務を負わないというのが、裁判所の考え方です。(東京地方裁判所立川支部平成22年12月8日判決判タ1346号199頁)

▶参照:謝罪をしてもよいかどうか?については、以下の動画で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

7−2.モンスターペアレントだと判断した場合の対応の基本

(1)録音をとる

理不尽な要求により、園の運営などに支障を来す場合には、何らかの法的措置をとる必要が出てきます。

しかし、モンスターペアレントの中には、自らの発言を認めない方もいる他、弁護士や警察に相談する場合や、実際に裁判になった場合などには、証拠が必要となってきます。

そこで、理不尽な要求、または、理不尽な要求となるおそれがある要求へ対応する場合には、録音をとっておくよう心がけて下さい。なお、モンスターペアレントの状況を保全するために、録音をする際、相手方から許可をもらう必要はありません。

▶参照:録音については、以下の動画で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

・【無料録音】こっそり録音することは違法か?

・【無断録音!】実際にあったミス3選!弁護士が解説します!

(2)複数人で対応をする

モンスターペアレントの中には、はじめから金銭等を目的として苛烈な要求を突き付けてくる人がいます。また、そうでなくても、様々な要求を通すために、職員を委縮させたり怯えさせたりすることを目的とした過激な行動をとる人も少なくありません。

そのようなモンスターペアレントと対応する場合、職員1人に対応をさせると、具体的な要求内容等を把握しきれないと事態が発生したり、当該職員の精神的なストレスが大きくなり、短期間であってもメンタル不調を発症したりすることがあります。

そこで、モンスターペアレントに対応するにあたっては、2人以上で且つ必ず相手の人数以上の職員で対応をするようにしてください。

▶参考例:

例えば、相手が1人であれば2人、2人であれば2人以上で対応することで、ストレスの分散になる他、相手方からの要求を聞いて記録する人、話す人というように役割分担をすることも可能となります。

(3)理不尽な要求を撃退できる法律の根拠を確認する

1.刑事上の根拠

モンスターペアレントを撃退するために覚えておきたいのは、その態様によっては、刑法上の犯罪になり得るということです。

以下のような態様のクレームの場合は、警察へ通報することも視野に入れるようにしましょう。

① 脅迫罪(刑法222条)及び強要罪(刑法223条)

例えば、相手が「手出すぞ」「園に火をつけるぞ」「暴力団の知り合いを呼びつけるぞ」などと、職員や園に危害を及ぼすことを告知してきた場合、脅迫罪が成立する可能性があります。

さらに、このような危害を及ぼすことを告知して脅迫し、自らの要求を通そうとした場合には、強要罪が成立する可能性があります。

② 暴行罪(刑法208条)及び傷害罪(刑法204条)

例えば、相手が実際に職員を殴ったり、物を投げたりするなどしてきた場合には、暴行罪が成立する可能性があります。さらに、これにより職員等が怪我をすれば、傷害罪が成立する可能性があります。

③ 不退去罪(刑法130条)

例えば、園等にやってきたモンスターペアレントが、園側が「お引き取り下さい」とはっきりと伝えているにも拘らず、居座って帰らないような場合には、不退去罪が成立する可能性があります。

④ 業務妨害罪(刑法233条、234条)

例えば、園等にやってきたモンスターペアレントが、玄関先等で大声を出したり暴れるなどして園児の送迎の邪魔をしたり、園に対する虚偽の事実をSNSに流したりあちこちで言いふらしたりしている場合、偽計業務妨害罪や威力業務妨害債が成立する可能性があります。

▶参照:「刑法」の条文については、以下をご参照ください。

2.民事上の根拠

刑事上だけではなく、園や職員は、モンスターペアレントに対し、その受けた損害について、民事上で訴えることも可能です。

民事上の損害賠償請求の根拠となるのは、民法709条です。

▶参考:民法709条

“故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。”

モンスターペアレントの行為により、園に損害が発生した場合には、損害賠償を請求できる場合があります。

具体的には、モンスターペアレントの暴力的行為により職員が怪我を負って通院し、業務に支障を来した場合や、園の施設が破壊されて修理費用が発生したりした場合などには、その不法行為(違法な行為)により発生した損害の賠償を請求することができます。また、モンスターペアレントによって、職員の時間を割くことを強いられたとすれば、その割かれた時間を時給で換算した金額などを、損害であるとして請求することも考えられます。

なお、モンスターペアレントの行動により職員自身が怪我をしたり、精神的に傷つけられた場合には、職員が当事者となって民法709条及び710条に基づく損害賠償請求が可能です。

7−3.「電話」の具体的な対応方法

電話でのクレーム対応は、相手方の顔や状況が見えないことから難しく、さらに相手方が名乗らないまま繰り返し誹謗中傷のようなクレームをつけてくるケースもあります。

まず、氏名を確認しても相手が名乗らない場合には、例えば「園児の個人情報にかかわることなので、名乗って頂けないようでしたらこれ以上の回答は致し兼ねます」などと、これ以上の対応が難しいことを告げ、電話を切るようにしましょう。

また、例えば非通知等で電話をかけてくる相手に対しては、そもそも非通知では電話が鳴らないように設定をすることで、はじめから対応しないという方法をとることも考えられます。

そして、繰り返しかかってくる電話番号は登録をしておき、電話がかかってきた場合には録音は必ずとるようにしましょう。

もし、録音の準備が出来ていない場合には、一旦は出ないか、担当者が不在であるとして折り返す旨述べて、一度電話を切り、録音の準備ができてから折り返すようにしましょう。

理不尽なクレームであることの証拠を残すため、要求を書面でまとめて送るよう伝えることも有効です。

▶参照:氏名を確認しても相手が名乗らない場合の対応については、以下の動画で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

・ 【匿名・非通知】どこの誰か分からないクレーマーにどう対応するか!

7−4.「対面」の具体的な対応方法

対面でクレーム対応を行う場合は、必ず別室等に通し、複数で対応をするようにしましょう。録音をとることも重要です。

対面での対応の場合、相手方より何らかの書面を示され「一筆書け」と迫られることがあります。

その内容としては以下のような内容が記載されているものが多いです。

- 園が謝罪すること

- 今回の件について、園がすべての責任を負うこと

- 園が損害をすべて賠償すること

このような書面については、絶対にサインはせず、きっぱりと拒否して下さい。モンスターペアレントは、「一筆書かせる」ことによって、自分の要求が通ることに味を占め、さらに要求を激化させてきます。

また、もちろん、園の管理者等、責任者がサインをしなければ、必ずしも法的な効力はありませんが、職員であっても、担当者として対応している以上、何らかの法的義務を引き受けてしまう可能性があります。

そのため、写しをとるなどして、書面の原本は相手方に返却するようにしてください。

また、長時間の居座りや、暴力的な言動が目立つ場合には、「(3)理不尽なクレームを撃退できる法律の根拠を確認する」で説明した通り、刑法上の犯罪が成立する可能性がありますので、躊躇うことなく警察へ通報して下さい。

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

録音については、相手方から同意を得る必要はありませんが、相手によっては、むしろ録音していることを伝えた方が、過激な言動等を抑えられ、冷静に話ができる場合もあります。

ケースバイケースではありますが、モンスターペアレントへの対応時には、園内で協議するほか、弁護士などの専門家に相談して、対応を検討してみて下さい。

7−5.「メール等の書面の場合」の具体的な対応方法

メールや書面などは、対応状況が記録として残るため、特に苛烈なモンスターペアレントへの対応としては有効です。

もっとも、メールなどを、職員が自らの判断だけで返信してしまうと、後々の対応に支障をきたしたり、モンスタークレーマーの存在に園側が気付けない結果、対応が遅れるといった事態が発生したりし得ます。そのため、職員が社用で利用するメールについては、必ず管理者や直属の上司等、複数の職員を「CC」に入れてやり取りするようにしましょう。

また、メール、ショートメール、LINEなどは、気軽に返信等を行ってしまいがちな媒体であるものの、書面として残るという意味では細心の注意を払うべきものです。

そのため、特にモンスターペアレントやモンスターペアレントの可能性がある相手との連絡の際には、園内で内容を練った上で返信するようにし、そのやり取りは、書面のやり取りと同様、園内で共有するようにしましょう。また、LINEの場合は、送信取消し等により証拠の隠滅が図られる可能性がありますので、トーク履歴やスクリーンショットを保存しておくようにしましょう。

7−6.保育契約は解除できるか?

理不尽な要求に対して、対面、メール、書面等で対応できないことや、今後、そのような不当な要求を辞めていただくことを繰り返し伝えたにもかかわらず、改善が見られなければ、契約の解除を検討しましょう。

契約解除なんてできるのか、と驚かれると思いますが、法的には保育契約を解除することは可能です。

保育契約の本質は、保護者と園との間の信頼関係です。信頼関係が基礎になってはじめて園児に対する保育は円滑に行うことでき、園児の心身の発達の助長やその保護者に対する子育ての支援を行うことができます。

保護者からのモンスターペアレント・カスタマーハラスメントの言動に対し、注意警告を繰り返し、園としては信頼関係の醸成に努めようとしたにもかかわらず、主に保護者側の言動を理由に信頼関係の維持・構築がもはや難しいというような状況では、保育契約の前提をなす信頼関係が破壊されているといえます。

こういった限定的な場面に限って保育契約の解除は有効に行うことができます。

園が私用している重要事項説明書にも「保育の終了」という項目があり、保育契約の解除という場面があることは制度上想定されています。

保護者のカスタマーハラスメントの言動を理由として保育契約を解除したことの違法性が争われた事案で、園の実施した契約解除は有効であり、適法であると判断された裁判例も出ています(大宮簡易裁判所令和4年7月7日判決 )。

契約の解除はあくまで最終手段ですが、可能であるということを理解しておきましょう。

また、弁護士法人かなめの代表弁護士 畑山 浩俊が、「保育園・幼稚園・こども園など幼保現場で発生するモンスターペアレントの対応について、保育契約は解除できるのか?具体的な相談事例をもとにした対応方法」を詳しく動画で解説していますのでこちらも参考にしてください。

7−7.こんな行動はNG!

モンスターペアレントは、日頃真摯に職務にあたる職員に対し、理不尽な要求を突きつけ、時には威圧的な態度で暴言を吐くこともあるため、対応にあたる職員は平常心を保つことが難しくなります。対応に不慣れな場合、以下のような行動を取ってしまいがちですが、かえって相手を逆上させ、あらたな要求を生んでしまうこともありますから、注意が必要です。

(1)無視する

自分の要求を押し通したい人間は、話を遮られたり無視されたりすると、「話を聞く姿勢すらない。」「冷たく素っ気ない対応をされた。」などと園側の対応に立腹し、対応の謝罪を求めてくるなど、さらなる怒りの火種を生んでしまう可能性があります。

まずは、相手の主張を傾聴することが大切です。職員1人ではなく複数で対応し、職員のストレスを分散させるとともに、1人は聞き役、もう1人はメモを取るなどして役割を分担します。その場で主張に対する回答をする必要はありません。持ち帰りのうえ、園の責任者に確認し後日回答する旨を伝えましょう。

(2)言い返す

最初は落ち着いて話をしっかりと聞こうと臨んでも、相手があまりにも自分勝手で一方的な主張をまくし立ててきたら、対応する職員は平静を装うことができなくなるものです。

しかし、いくら相手が事実と異なることを言ってきたとしても、その場で言い返すことはしないようにしましょう。感情が高ぶった相手に反論すると、逆上して収拾がつかなくなる恐れがあります。

また、正確な事実確認をしないまま迂闊に言い返すことは、後になって当初と異なった事実が判明した時に辻褄が合わなくなり、相手に付け入る隙を与えてしまいます。相手の話を聞く姿勢に徹し、話がさらにこじれないようにしましょう。

8.モンスターペアレントを弁護士に相談すべき理由

モンスターペアレントの心理として、「この園にはどれだけ言ってもこれ以上要求は通らない。」と考えれば、どんな要求をしても無駄であると考え、手を引くことも多々あります。

しかし、中には、初動の対応を誤ったことで理不尽なクレームに応じざるを得なくなったり、そうでなくとも、苛烈なクレームを繰り返してきたりすることもあり得ます。

このような対応を続けていれば、職員は疲弊していき、園としての業務遂行への支障は免れません。そのため、カスハラの兆候が見えた段階で弁護士に相談し、初動の段階から対応方針を協議していくことが望ましいです。

8−1.職員のみでの対応から専門家対応への切り替える目安

モンスターペアレントである可能性が高いと思われるような要求を受けた段階で、すぐに弁護士に相談し、初動の段階から対応方針を協議していくことが一番望ましいです。

そうでない場合には、遅くとも、一通りの対応をとったにも拘わらず理不尽な要求が繰り返されるようになった段階で、弁護士に相談し、対応を依頼することをオススメします。

8−2.弁護士による対応で実現が出来ること

弁護士が、モンスターペアレントの対応として行う方向性としては、以下の2つがあります。

- (1) 弁護士が書面等の作成や助言をすることで園によるモンスターペアレントの対応をサポートする方法

- (2)弁護士が窓口となり、モンスターペアレントと対応する方法

以下で、それぞれの方法について説明していきます。

(1)弁護士が書面等の作成や助言をすることで園によるモンスタークレーマーの対応をサポートする方法

「(1)」は、あくまで窓口は園が行い、弁護士がその対応をサポートする方法です。

モンスターペアレントは、「8−1.職員のみでの対応から専門家対応への切り替える目安」でも説明したとおり、この園はどんな要求をしても無駄だと思えば、それ以上の要求をしないことが多いです。

そして何より、弁護士の助言を受けながら、園が自ら対応することで、園自体にモンスターペアレント対策のノウハウが蓄積されていくことになります。

その上で、もはや園だけでは対応が難しいとなれば、状況を見て「(2)弁護士が窓口となり、モンスターペアレントと対応する方法」に切り替えることになります。

具体的には、弁護士から相手方に対して、今後のクレームについては、弁護士が窓口になる旨を通知し、対応をすることになります。

なお、弁護士が窓口を行う際には、「どの範囲のやりとりを弁護士が引き受けてくれるか」について、しっかり弁護士と打ち合わせておくことが重要です。

保育の契約が継続している場合、相手方とのやりとりは、クレーム内容だけではなく、日々の保育に関する事務連絡等も含まれます。その全てを、弁護士が窓口となってやりとりするとなれば、タイムリーに伝えるべき事務連絡がすぐに伝えられず、新たなクレームにつながる場合もあります。

そのため、何か具体的なクレーム内容がある場合は、「この内容に関して」と明確に特定をして窓口を依頼することが重要です。詳しくは、相談をする弁護士としっかり相談するようにしましょう。

8−3.弁護士の正しい選び方

幼保業界は、一口に園と言っても、幼稚園・認定こども園・保育園などの園の種類によって、管轄官庁や適用される法令もそれぞれ異なり、複雑な制度が設けられています。

また、関連法令だけでなく、実際の幼保事業の運営実態や業務内容を理解していなければ、園にストレスを与え、正確な状況判断と事件処理を行えず、問題の解決に至りません。

弁護士は法律のプロではあるものの、すべての業種に通じているわけではなく、幼保事業に明るい弁護士が少ないのが現状です。

同じモンスターペアレント対応を依頼するにしても、その業種の内情に詳しい弁護士に依頼をすることが重要です。

▶参照:幼保事業所で発生したモンスターペアレントやカスハラ対応を弁護士に相談するメリット、弁護士の役割、弁護士の選び方・探し方などについては、以下を参考にしてください。

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

弁護士法人かなめは、幼保業界に特化した弁護士が揃った法律事務所です。幼保園様をサポートするチャットワークを利用した「かなめねっと」という顧問サービスは、全国で利用されており、日々の悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

弁護士法人かなめのサポート内容について詳しくは、「11.モンスターペアレントを弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら」以下のサービス紹介をご覧ください。

9.モンスターペアレントを放置したらどうなる?

園内でモンスターペアレント対応を職員に任せっきりにするなどして適切な対策をとらなかった場合、園としてどのようなリスクを負うことになるかについて説明します。

9−1.職員の疲弊や精神疾患の発症に

職員がモンスターペアレントへの対応を続けると、メンタル不調を訴え、うつ病等の精神疾患を発症するおそれが高まります。

これは幼保業界の事例ではありませんが、2006年には東京都で、小学校の新任女性教師が、「モンスターペアレント」への対応を原因として自殺をするという痛ましい事件が2件立て続けに発生しています。

9−2.職員の離職

もし園が、このような職員のメンタル不調を放置すれば、職員としては、自分を守ってくれない園に対する信頼を失ってしまいます。

そうなれば、離職の可能性が高まり、人材不足の幼保業界においては大きな痛手となります。やる気のある職員が離職していくと、残った職員はさらに疲弊していき、悪循環に陥るのです。

9−3.モンスターペアレントを放置することで園が負うリスク

職員がモンスターペアレントへの対応のためにメンタル不調となり、これにより精神疾患に罹患すれば、園としては、労働契約上の安全配慮義務に違反したものとして、損害賠償責任を問われる可能性があります。

園としては、一職員に対応を任せてよしとするのではなく、園全体として、モンスターペアレントへ対応するという姿勢を見せなければなりません。

10.園内でのフォローやサポート体制の構築も忘れずに!

研修やマニュアル整備など、園内でのフォローやサポート体制の構築も忘れないようにしましょう。職員を守るためにできるモンスターペアレント対策について説明します。

最終的に弁護士に相談することがあったとしても、どのような理不尽な要求であれ、最初に対応するのは各職員です。

そのため、理不尽な要求への対応方法は、管理者等が知っているだけでは足りず、各職員が理解し、実践できる組織体制を構築する必要があります。

10−1.職員に対するモンスターペアレント研修

園としては、モンスターペアレントへの対処法について、研修を実施するなどして、各職員の知識や理解度を合わせておく必要があります。この研修は、1度きりではなく、実際にあった事例などを情報共有しながら、定期的に行われることが望ましいものです。

▶参照:モンスターペアレントに関する研修については、以下のカスハラ研修に関する記事が参考になります。研修の必要性や効果、学ぶ内容、活用方法を事例付きで解説していますので参考にしてください。

【弁護士 畑山 浩俊からのコメント】

モンスターペアレント対策などのセミナーは数多くありますが、幼保業界の事情を理解した上で、業界に特化したアドバイスをしてもらえることは多くありません。

そこで、幼保業界に精通した弁護士などの専門家へ研修を依頼することで、実践的な対策を学ぶことができます。

▶参照:モンスターペアレントに関する研修については、幼保業界に特化した弁護士法人かなめの幼保業界向けの研修講師サービスも参考にしてください。

10−2.モンスターペアレントの対応マニュアルをつくる

研修の他に、各職員が困った時に確認することが出来る理不尽な要求への対応マニュアルを作成しておくことも有効です。園によって、連絡体制等も異なることから、実際にシミュレーションをしながら、各事務所オリジナルの対応マニュアルを作りましょう。

10−3.職員がすぐに相談できる組織作り

研修を行い、対応マニュアルを作ったとしても、実際に発生したモンスターペアレント事案が園内で共有されなければ意味がありません。

職員の中には、責任感などから、モンスターペアレント事案を1人で抱え込んでしまい、メンタル不調を発症してしまうといった方もいらっしゃいます。

そのため、園としては、職員誰もが、発生したモンスターペアレント事案を相談できる環境を作ることが重要です。

そのために、モンスターペアレント事案は、要求を受けた職員だけの問題ではなく、園全員で一丸となって解決しなければならない問題であることを周知し、意識改革を行った上、相談フォーム等を整備しておくことが有効です。

▶参照:職員がすぐに相談できる組織作りについては、カスタマーハラスメントに関連して以下の動画でも詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

・【カスタマーハラスメント】職員を守る社内体制を弁護士が解説!!

10−4.顧問弁護士にすぐに相談できる外部への相談窓口を設置

モンスターペアレントへの対応は、初動がなによりも肝心です。

そのため、モンスターペアレントのおそれがある人物が現れた場合に、すぐに初動の相談をできるよう、顧問弁護士との日々の繋がりを密にしておくことが必要です。

▶参考:なにか問題があってから弁護士を探して相談するスポット弁護士ではなく、顧問弁護士を活用するメリットなどは、以下の記事を参考にしてください。

また、相談の際、管理者の決裁を仰がなければならないとすると、相談すること自体を躊躇し、相談までに時間がかかってしまうケースがあり得ます。そのため、現場の職員の声が直接顧問弁護士に伝わるような相談窓口を設置することが望ましいです。

▶参照:理不尽な要求やモンスターカスタマーに関する弁護士を窓口とする相談窓口の開設については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

・カスタマーハラスメントの相談窓口の整備・開設方法を弁護士が解説

11.モンスターペアレントを弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

- (1)モンスターペアレントへの対応業務

- (2)研修講師サービス

- (3)幼保現場の法務面をサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

以下で、順番に説明します。

11−1.モンスターペアレントへの対応業務

モンスターペアレントへの対応業務としては、以下のようなサポートをしています。

- (1)モンスターペアレント対応の的確なアドバイスをする

- (2)モンスターペアレントの対応において、自社にかわって弁護士が代行する

- (3)モンスターペアレントに正しく対応できるよう園内体制の構築サポート(研修・マニュアル作成)

(1)モンスターペアレント対応の的確なアドバイスをする

クレーム対応は初動が肝心です。初動を誤ることで、園児や保護者との信頼を失ってしまうケースもあれば、モンスターペアレントであった場合、要求の激化等につながり解決が困難となるケースもあります。

最も重要なことは、「ややこしくなってきたから」相談するのではなく、「おや、何か変だぞ?」というタイミングで専門家の意見を仰ぐことです。

そして、相談、回答、実践、反省、というサイクルを回していくことで、園自体にもモンスターペアレント対応へのノウハウが蓄積され、組織として成長することが出来ます。

弁護士法人かなめでは、モンスターペアレント対応の初期段階から、現場の責任者から相談を受け、初動からきめ細やかにサポートすることで、円滑なクレーム対応を実現します。

(2)モンスターペアレントの対応において、自園にかわって弁護士が代行する

どれだけ気を付けた対応をしていても、どうしても要求がおさまらない場合や、職員が既に疲弊しており、すぐにでも対応窓口を変えたいという場合もあります。

弁護士法人かなめでは、園では対応しきれないモンスターペアレント対応の窓口となり、交渉等を行います。モンスターペアレント対応を専門家に任せることによって、職員のストレスが軽減し、本来の業務に専念することができます。

(3)モンスターペアレントに正しく対応できるよう園内体制の構築サポート(研修・マニュアル作成)

モンスターペアレント対応には日頃からの備えが重要です。そのためには、園内で、モンスターペアレント対応について職員の研修をしたり、園ごとのマニュアルを作成して備え置くなどして、法人全体でクレーム対応をする、という体制を構築する必要があります。

そして、モンスターペアレントに適切に対応できる園の体制を構築するためには、例えば利用契約の段階で、契約書の文言を工夫することや、園内で発生し得る労務問題等へ対応していくことも同様に重要です。

弁護士法人かなめでは、幼保事業に特化したモンスターペアレント対応に関する研修の他、園で作成するモンスターペアレント対応マニュアルの作成もサポートします。

さらに、入園時の重要事項説明書のチェックの他、日頃の園の運営の中で発生する労務問題等への対応も行っています。

11−2.研修講師サービス

弁護士法人かなめでは、モンスターペアレントが現れた場合、園にどのようなことが起こるのか、そして園がどのように対応すべきかについて、研修を実施しています。

園の職員は、保育に関する様々な専門的研修を受けられていると思いますが、モンスターペアレント対応について研修を受ける機会は、ほとんどないかと思います。

しかしながら、災害等と同様、モンスターペアレント問題はいつでも起こり得る問題です。その場しのぎの対応や、辻褄の合わない対応をしていると、相手に対してさらに攻撃の糸口を与えることになり、職員はますます疲弊して、やがて園の運営に大きな打撃を与える可能性があるものです。園が組織一丸となって毅然とした態度を取ることが大変重要になってきます。

そこで、定期的な研修を実施することにより、職員1人1人のモンスターペアレント対応への意識を高め、冷静で適切な対応をとることが可能となります。

実際には、以下のようなテーマで研修を実施しています。

- モンスターペアレントの見分け方

- モンスターペアレント問題が起きる原因

- モンスターペアレントの具体的な事例

- モンスターペアレントへの正しい対処方法

モンスターペアレント対応に関する研修については、弁護士法人かなめの「かなめ研修講師サービス」の以下のページをご覧いただき、お問い合わせください。

11−3.幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「(1)モンスターペアレントへの対応業務」をはじめとする、幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

具体的には、トラブルに迅速に対応するため「Chatwork(チャットワーク)」を導入し、園内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

そして、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

▶参照:幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。

(1)料金体系

現在、弁護士法人かなめでは顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご契約を受け付けています。

●顧問料:月額6万5000円(消費税別)から

※職員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

また、顧問契約をする前に、まずは法律相談をご希望される場合、相談料は以下のとおりです。

●法律相談料

- 1回目:1万円(消費税別)/1時間

- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※法律相談は、「① 弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「② Zoom面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

※また、法律相談の申込みは、お問合わせフォームから受付けております。

(2)お問い合わせ方法

顧問弁護士サービス「かなめねっと」や、法律相談に関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

※園の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

12.まとめ

この記事では、「モンスターペアレント」の特徴や通常のクレームとの見分け方を説明した上で、モンスターペアレントの具体的な事例をわかりやすく解説しました。

そして、「モンスターペアレントに対する対処法」として、以下の4つの重要ポイントをご紹介しました。

- 1,モンスターペアレント対応の前段階

- 2,モンスターペアレントだと判断した場合の対応の基本

- 3,電話・対面・メール等の書面などケースごとの具体的な対応方法

- 4,弁護士へのすみやかな相談

さらに、園内でモンスターペアレント対応を放置した場合に園が負うリスクと、園内でできるフォローやサポート態勢についても解説していますので、現在、園としてモンスターペアレへの対応を考えていこうと考えている幼保業界の方は参考にしてみてください。そして、自園で解決できなければ、必ず弁護士に相談するようにしてください。

幼保業界に特化した弁護士法人かなめでは、数々のモンスターペアレントに関するご相談に対応してきた実績があります。迅速で的確なアドバイスをするだけでなく、場合によっては対応窓口を代行することも可能です。また、モンスターペアレントに正しく対応できるような研修の実施や、対応マニュアルの作成サポートも行っています。モンスターペアレントへの対応にお困りの園の皆さん、将来的なリスクを考えて対策を検討したい園の皆さんは、ぜひこの記事をご覧いただき、お電話にてご相談ください。

さらに、弁護士法人かなめでは、チャットを使用して、日々の悩み事をいつでもご相談いただける顧問弁護士サービス「かなめねっと」を提供しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応する体制を構築し、幼保業界に精通した弁護士が対応にあたります。「かなめねっと」に興味を持たれた方は、まずはお問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。

・記事更新日:2025年11月26日

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

モンスターペアレント対応、児童保護者との契約に関するトラブル、保育事故、債権回収、労働問題、感染症対応、不適切保育などの不祥事対応、行政対応 etc....幼保現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。

「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。

幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と幼保事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から児童保護者とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

弁護士法人かなめが運営する顧問弁護士サービス「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている幼保事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ幼保研究所」の記事の著者で「幼保業界に特化した弁護士」が担当。

保育園・幼稚園・認定こども園などの経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「児童保護者との契約関連」「保育事故」「感染症対応」「不適切保育などの不祥事対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

幼保特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「幼保業界のコンプライアンス教育の実施」「幼保業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「モンスターペアレント対応研修」「各種ハラスメント研修」「不適切保育・不祥事対応に関する研修」「保育事故に伴うリスクマネジメント研修」「個人情報保護に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、幼保事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。